(서울=뉴스1) 강은성 기자 = 이사가 회사뿐만 아니라 주주에게'도' 충실해야 한다는 상법 개정안에 대해 한덕수 대통령권한대행이 '재의요구권'을 행사했습니다.

다만 법안을 주도했던 더불어민주당은 즉각 '재의결' 의지를 내비쳐, 상법 개정에 대한 불씨가 사라졌다고 보긴 어려울 듯합니다.

상법 개정에 대해 재계단체는 한목소리로 '경영에 크게 위협이 된다'며 시종일관 강한 반대의 목소리를 냈습니다.

그런데 대기업 중심의 재계 단체뿐만 아니라 중견, 중소, 벤처기업의 반발이 상당히 높은 수위였다는 점도 눈길이 갔습니다. 중소기업은 대기업보다 경영권이 더 취약하며 분쟁에 시달리는 데다 주주들의 온갖 송사에 대응할 법무조직이나 재량을 갖추지 못하고 있기 때문에 반대한다는 것이 골자였습니다.

뉴스1은 이같은 중소기업의 목소리에 대해 특별히 더 귀를 기울였습니다. 상법 개정안이 중소기업의 '약한 고리'를 건드리는 면은 없는지 살펴봤습니다. (본지 3월 16일자 ▶"주주제안 60%가 배당요구인데" 상법 개정에 중소·벤처 한숨)

그러나 이같은 중소기업과 벤처기업의 사정을 기사화하면서도 영 개운치 않았습니다.

상법 개정에 반대하는 목소리를 강하게 내려던 나머지 이들이 평소 '주주'에 대해 갖고 있던 인식마저 여과없이 드러나 버렸기 때문입니다. 이들의 주장은 아이러니하게도 현재 회사 경영 방향이 주주의 이익과 배치된다는 것을 스스로 인정해 버린 꼴이 됐습니다.

지금부터 조금 더 불편한 얘기를 해보겠습니다.

최근 주주총회를 끝내고 사업보고서를 공시한 105개 '코리아밸류업지수' 편입 기업들의 '배당 선진화' 현황을 뉴스1이 조사했더니 지수 편입 종목임에도 배당기준일을 개선하지 않은 기업이 상당했습니다.(본지 4월 2일자 [단독]밸류업 '단물'만 빼먹고 깜깜이 배당 여전한 중견·中企 )

그동안 기업들은 순전히 자신들의 편의를 위해 '주주명부 폐쇄일'을 배당기준일로 삼는 것이 관행이었습니다. 주주는 자신이 얼마를 배당받을지 모르는 상황에서 명부 폐쇄 약 3개월 후인 주주총회가 되어서야 배당액이 얼마인지 알 수 있었습니다. 깜깜이 배당이라는 지적이 나오는 이유입니다.

회사 사정을 이유로 갑자기 배당을 줄이거나 혹은 늘려도 주주는 미리 포지션을 줄이거나 확대하는 등 어떠한 투자 결정도 할 수 없었습니다. 배당기준일이 이미 지났으니까요.

배당 선진화란 배당기준일 전에 배당금액을 확정해 공시하도록 하는 제도입니다. '선(先) 배당액 확정, 후(後) 배당기준일 지정' 방식을 도입해 투자자들의 배당투자 예측 가능성을 높이는 것이 골자입니다.

금융당국은 지난 2023년 1월부터 이 정책을 시행 중입니다. 이미 시행한 지 2년이 지났습니다.

그런데 뉴스1이 조사해 보니 중소기업 상당수는 배당기준일 개선 작업에 동참하지 않았습니다.

심지어 '밸류업 모범기업'으로 구성한 밸류업지수 편입 중견, 중소기업조차 배당기준일 하나를 바꾸지 않은 기업이 70%에 달했습니다. 밸류업지수 편입기업 105곳 중 중견·중소기업은 총 60곳으로 전체 편입 종목의 57%에 달하고 이중 70%에 해당하는 42개 기업들은 여전히 배당기일 개선을 하지 않았습니다.

다시 한번 강조하지만, 배당기준일 개선은 기업이 어떤 특별한 노력이나 비용을 들이지 않고 그저 '절차'만 개선해도 되는 일입니다.

주주가 경영에 위협이 된다고요. 중소기업은 특히 더 그렇다고요.

중소기업이 주주를 특히 더 외면하는 경영을 했던 것은 아니었는지 묻고 싶습니다. 실력있는 회사가 주주의 이익과 같은 방향을 향할 때 그 기업은 엄청난 기업가치를 받게 됩니다. 전세계 선진 자본시장이 이미 이를 입증하고 있습니다.

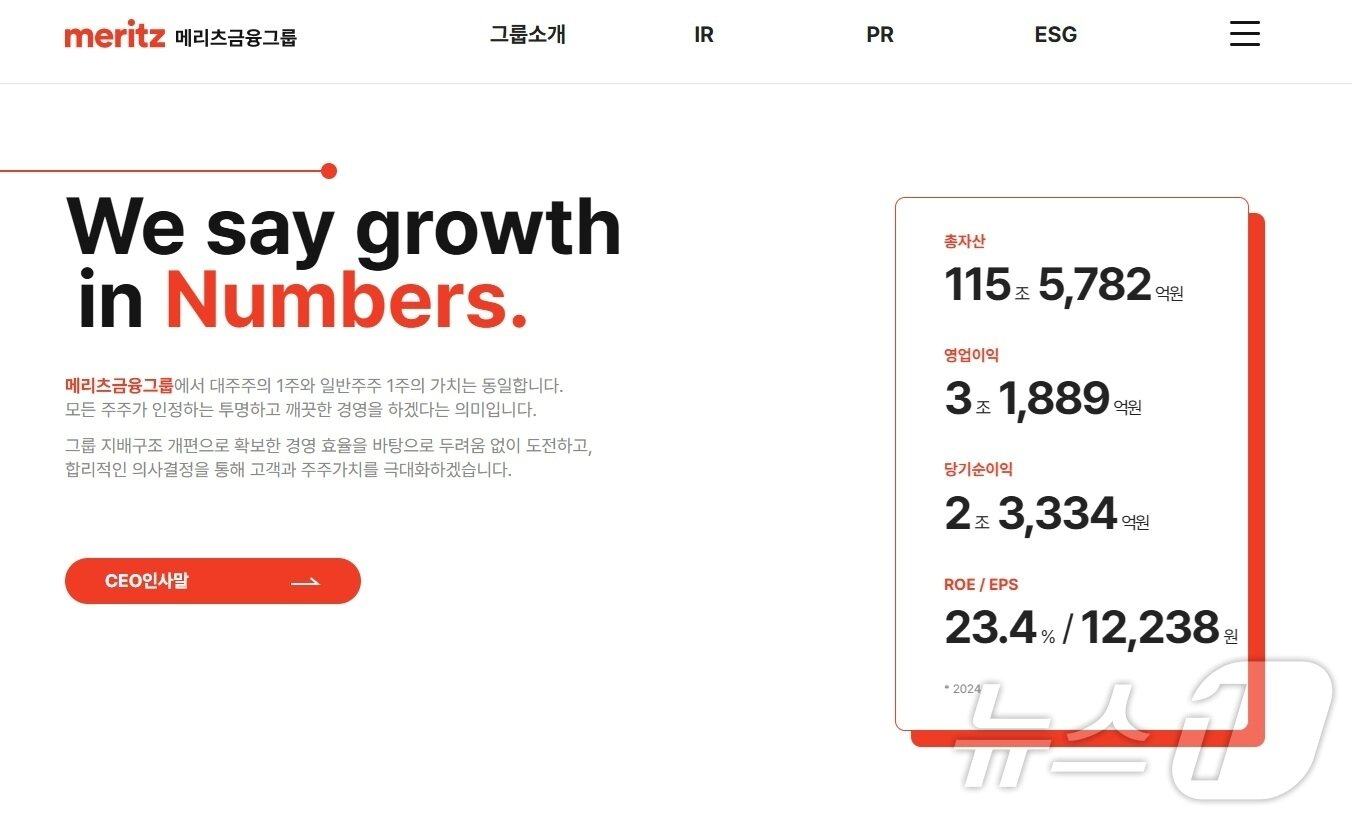

세습 경영을 포기하고 전문경영인을 통해 회사를 키우고 소액주주에게 친화적인 경영전략을 편 메리츠금융그룹(138040) 조정호 회장은 어느새 삼성전자 이재용 회장을 뛰어넘어 국내 1위 주식부자가 됐습니다.

메리츠금융 홈페이지 첫 화면엔 '대주주의 1주와 일반주주 1주의 가치는 동일하다'는 문구가 대문을 장식하고 있습니다.

왜 아직도 '중소기업'일 수밖에 없는지, 왜 벤처 수준을 벗어나지 못하는지, 혹시 주주를 대하는 인식과 절차가 후진적 중소 수준에 머무르는 건 아니었는지 돌아봐야만 할 것 같습니다.

다만 한가지, 주주가치 확대를 위한 경영을 의무적으로 엄격하게 적용해야 하는 기업은 '상장사'로 국한하는 것이 현실적으로 혼란을 최소화 하는 방법이라고 봅니다.

모든 기업이 주주친화적인 경영으로 탈바꿈한다면 좋겠지만, 그 과정이 너무나 고통스럽다면 최소한 무담보로 불특정 다수의 주주에게 돈을 끌어다 쓴 상장사에 우선 '이사 충실 의무'를 적용하는 것은 어떨까 합니다.

esther@news1.kr