(서울=뉴스1) 김명신 기자 = 미국의 상호관세가 현실화하면서 글로벌 시장에서 급성장하고 있는 K-뷰티의 성장 동력에 불확실성이 커졌다.

일각에서는 이번 상호관세 대상에서 의약품이 제외되면서 선케어(sun-care) 중심으로 일부 타격이 적을 것이라고 예상한다. 현지 공장 생산 확대에 따른 ODM(제조업자개발생산)을 비롯해 K-뷰티 경쟁력의 기회가 될 수도 있다는 시각도 나온다.

4일 업계에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령이 발표한 상호관세(한국 26%)에서 의약품이 제외되면서 국내 주요 뷰티 업체들이 다양한 시나리오로 대응 전략을 모색하고 있다.

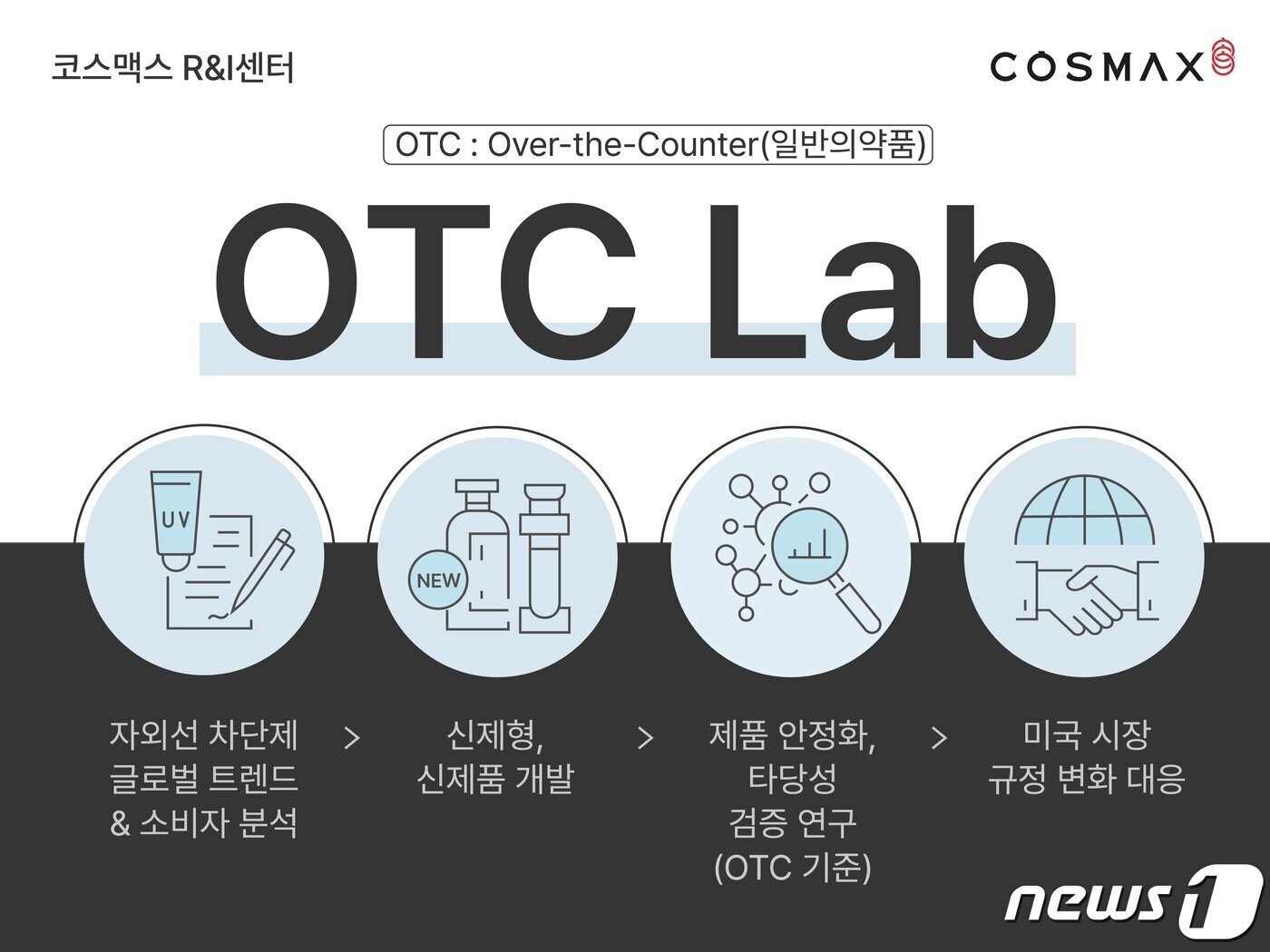

무엇보다 미국 시장에서 K-뷰티 기술력으로 두각을 드러낸 제품 카테고리가 선케어 중심으로, 자외선 차단제의 경우 미국에서 OTC(일반의약품)로 분류되고 있다.

뷰티 업계 관계자는 "화장품은 모크라(MoCRA) 규제를 적용받는데 OTC를 비롯해 미 식품의약청(FDA) 산하 관리를 받는다"면서 "선케어 라인이 미관세 가능성이 있지만 이번 가이드라인에서 OTC를 포함하는지 불확실해 구체화한 품목이 나와야 대응이 가능할 것"이라고 말했다.

일각에서는 현지 생산에 나서고 있는 한국콜마 등 ODM 수혜도 나오고 있다. K-뷰티가 인디 브랜드를 중심으로 성장세를 부추긴 만큼 ODM사의 미국 법인 고객사가 늘어날 것이란 전망이다.

정지윤 NH증권 연구원은 ""미국 1공장의 분기 흑자 기조는 유지되며, 2분기에는 2공장 가동으로 스킨케어, 일반의약품(OTC) 등 중장기 미국 법인의 체력 향상이 기대된다"고 말했다.

여기에 800달러 이하 면세 정책은 여전히 유효한 상황으로, 인디 브랜드 제품이 미국 시장에서 100달러 선의 가격 경쟁력이 있는 만큼 관세 여파가 크지 않을 것이란 시각이다.

반면 관세가 전방위로 확대될 경우 국내 빅2 브랜드사 타격은 예상되는 대목이다. LG생활건강이나 아모레퍼시픽은 수출 비중이 100%다. LG생활건강 관계자는 "관세 대상이 된다면 매출 영향이 불가피할 것으로 예상한다"면서 "올해 추진하는 글로벌 사업 리밸런싱 전략에 미국 관세 정책을 반영해서 대응할 것"이라고 말했다.

아모레퍼시픽 측도 "북미법인 매출 원가에 영향이 있을 수 있지만 아직은 큰 타격이 있을 것으로 보고 있지는 않다"면서 "구체적인 가이드라인이 나오면 가격 인상 또는 프로모션 비용 관리 등 추가적인 방안을 고려할 예정"이라고 전했다.

식품의약품안전처에 따르면 올해 1분기 화장품 수출 규모는 26억 달러(3조 8100억 원)를 기록하며 역대 1분기 기록을 경신했다. 미국이 전체 비중 16.9%로 중국(20%)에 이어 최대 수출국이다.

지난해 화장품 수출액은 102억 달러(+20.6%)로 역대 최대치를 기록한 가운데 미국이 19억 달러로 2023년 대비 수출액 증가 폭이 가장 컸다.

업계 관계자는 "미국 상호관세에 따른 실적 압박이 존재하지만 대상 품목의 범위나 적용 불확실성도 여전하다"면서 "무엇보다 한국뿐만 아니라 국가별 관세가 적용되는 만큼, 경쟁 환경 속에서 K-뷰티 기술력으로 소비 증대의 기회가 될 가능성도 있다"고 예상했다.

lila@news1.kr