(세종=뉴스1) 전민 임용우 김유승 기자 = 세계 하위권인 우리나라 국민의 삶의 만족도가 소폭 더 낮아져 경제협력개발기구(OECD) 38개국 중 33위에 머문 것으로 나타났다.

국민들의 기대수명은 정체된 가운데 자살률은 다시 늘어나 OECD 국가 중 1위의 오명을 이어갔다.

24일 통계청이 발표한 '국민 삶의 질 2024 보고서'를 보면 11개 영역 중 소득·소비·자산, 주거, 여가 영역은 개선 지표가 많았다. 시민참여, 가족·공동체, 환경, 고용·임금 영역은 악화 지표가 많은 것으로 나타났다.

지난해에 업데이트된 지표는 61개이며, 전기 대비 개선 지표 31개, 악화 지표 23개, 동일 지표는 7개로 나타났다.

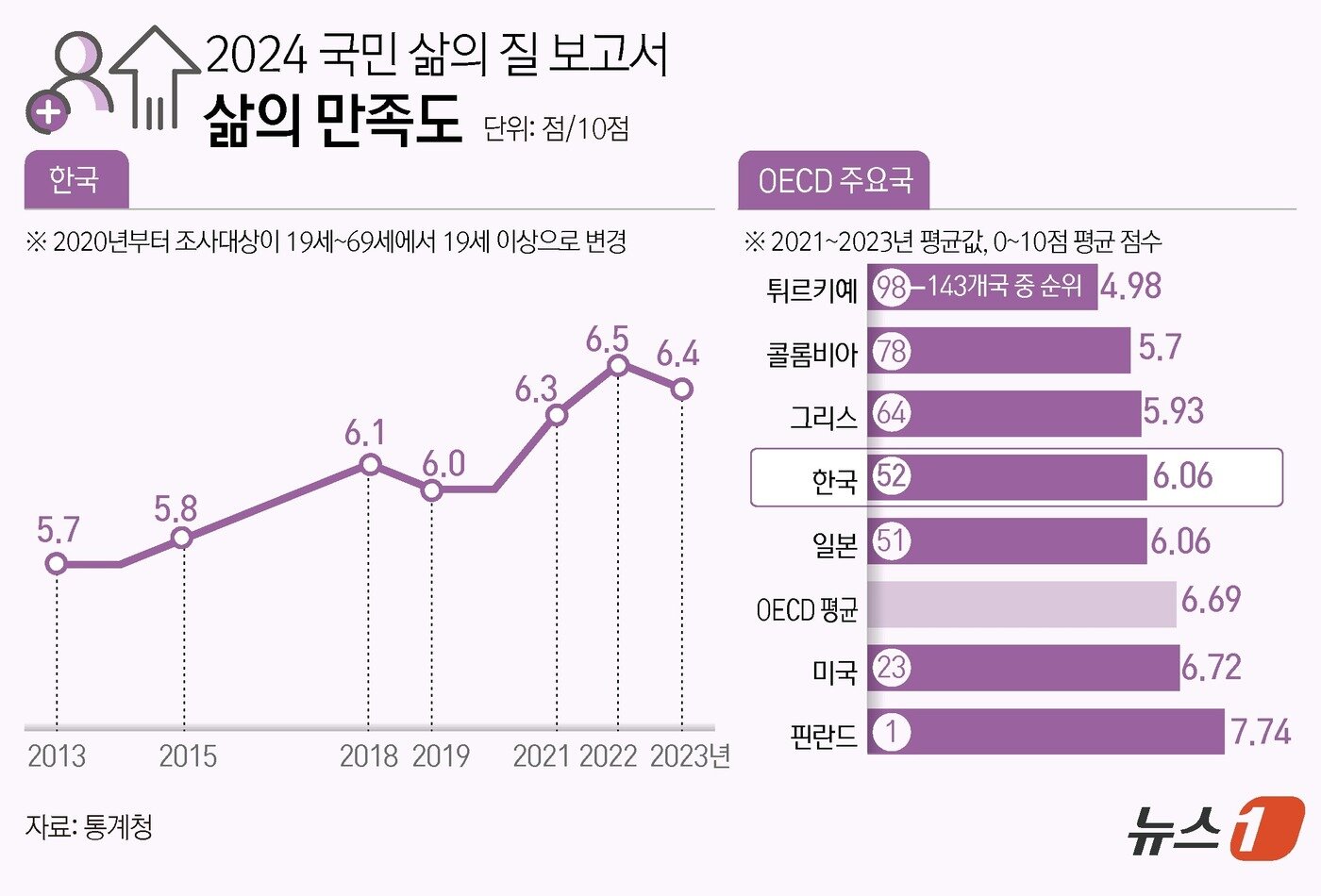

2023년 기준 '삶의 만족도'는 10점 만점 중 6.4점으로 전년 대비 0.1점 내렸다. 삶의 만족도는 삶에 얼마나 만족하는지를 나타내는 주관적 지표다.

2021~2023년 기준으로 OECD 국가들과 비교하면 우리나라는 6.06점으로 OECD 평균인 6.69점보다 0.63점 낮은 하위권이었다. 그리스(5.93점), 헝가리(6.02점), 포르투갈(6.03점), 일본(6.06점)과 비슷한 수준으로 38개국 중 33위였다.

'어제 얼마나 행복했는지'를 점수화한 긍정정서는 2023년 6.7점으로 전년과 동일했다. 어제 얼마나 걱정, 우울감을 느꼈는지를 보여주는 부정정서는 2023년 3.1점으로 전년 대비 0.2점 감소했다.

가족관계에 만족하는 인구의 비율을 나타내는 가족관계 만족도는 지난해(2024년) 63.5%로 직전 조사인 2022년 대비 1.0%포인트(p) 줄었다.

신체적, 정신적 위기 상황에서 하나라도 도움받을 곳이 없는 사람의 비율을 나타내는 사회적 고립도는 2023년 33%로 2021년보다 1.1%p 줄었지만, 세 명 중 한명 꼴이었다.

특히 60세 이상에서는 '이야기 상대가 필요한 경우' 도움받을 곳이 없다는 비율이 26.9%로 다른 연령대보다 높았다. 독거노인 비율은 지난해 22.1%로 전년 대비 0.3%p 늘었다.

2023년 우리나라의 인구 10만 명당 자살자 수인 자살률은 27.3명으로 전년 대비 2.1명 증가했다. 코로나19 팬데믹 시기인 2021년의 7배에 달해 9년 전인 2014년 수준으로 후퇴했다.

OECD 국제비교 기준으로 한국의 자살률은 2021년 10만 명당 24.3명으로 1위였다. 리투아니아가 18.5명, 일본이 15.6명으로 역시 높은 편이었지만, 우리나라와 비교해 훨씬 적었다.

2021년 우리나라의 건강수명은 72.5세로 전년과 비슷한 수준이었다. 건강수명은 기대수명에서 전체 인구의 평균 질병 및 장애기간을 제외한 수명을 뜻한다. OECD 국가들과 비교하면 일본(73.4세) 다음으로 높았다.

2023년 비만율은 37.2%로 전년과 같았다. 2015년 이후 33~34% 수준에서 팬데믹 시기에 크게 높아진 후, 여전히 코로나19 이전 수준을 회복하지 못하고 있다.

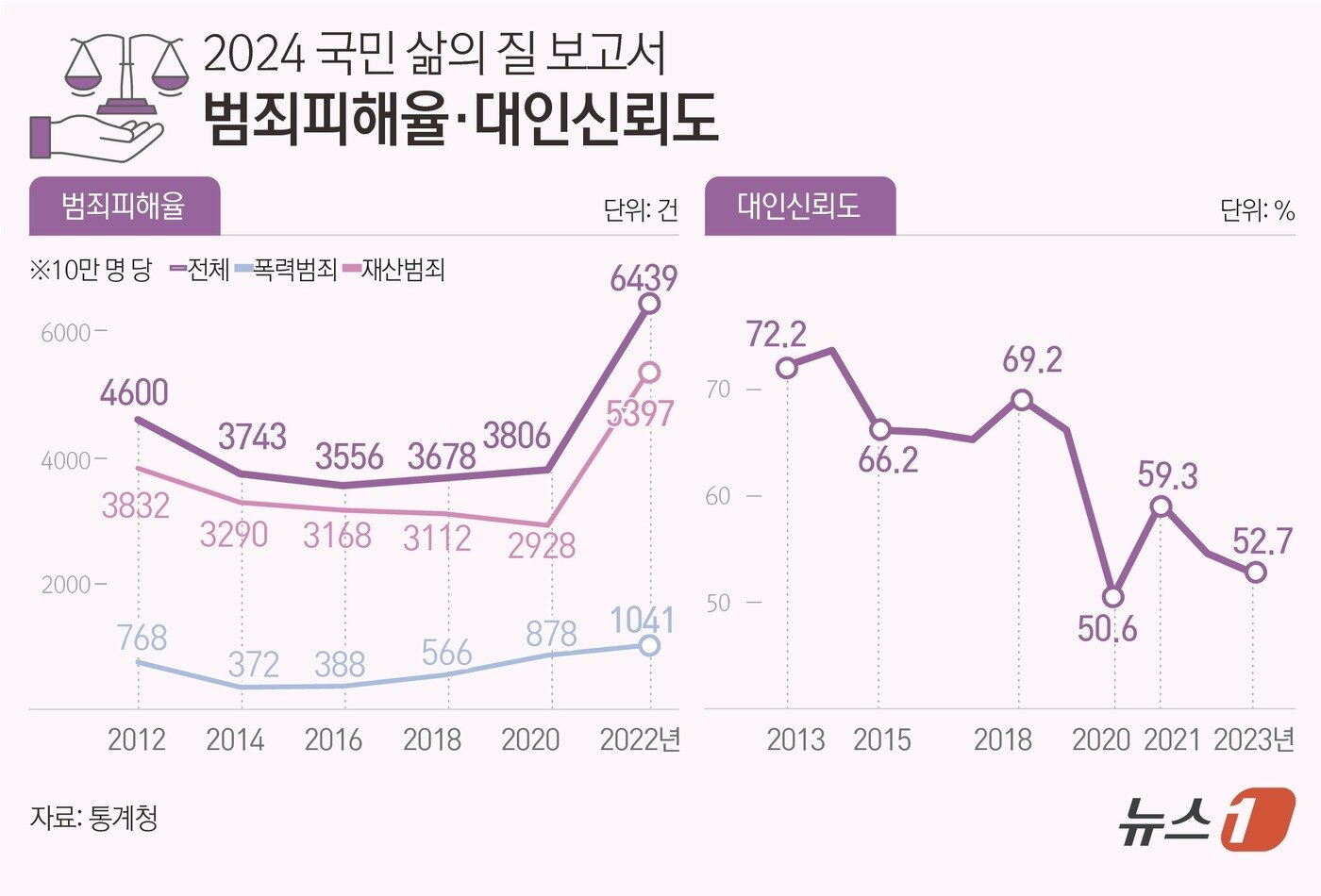

2022년 범죄 피해율은 인구 10만 명당 6439건으로 2020년(3806건)보다 2633건 증가했다. 범죄 피해율은 2016년 3556건, 2018년 3678건, 2020년 3806건을 기록한 후 2022년에는 6439건으로 급격히 증가했다.

범죄 증가에 따라 사회 전반의 신뢰 수준도 떨어졌다. 야간보행 안전도는 2024년에 69.5%를 기록하며 2022년보다 0.9%p 낮아졌다. 사회 구성원들이 전반적으로 매우 안전하거나 비교적 안전하다고 인식하는 '안전에 대한 전반적 인식'은 2024년에 28.9%로 2022년보다 4.4%p 감소했다.

사람이 다른 사람을 얼마나 믿는지에 대한 척도인 대인 신뢰도는 2023년 52.7%로 전년(54.6%)보다 1.9%p 하락했다.

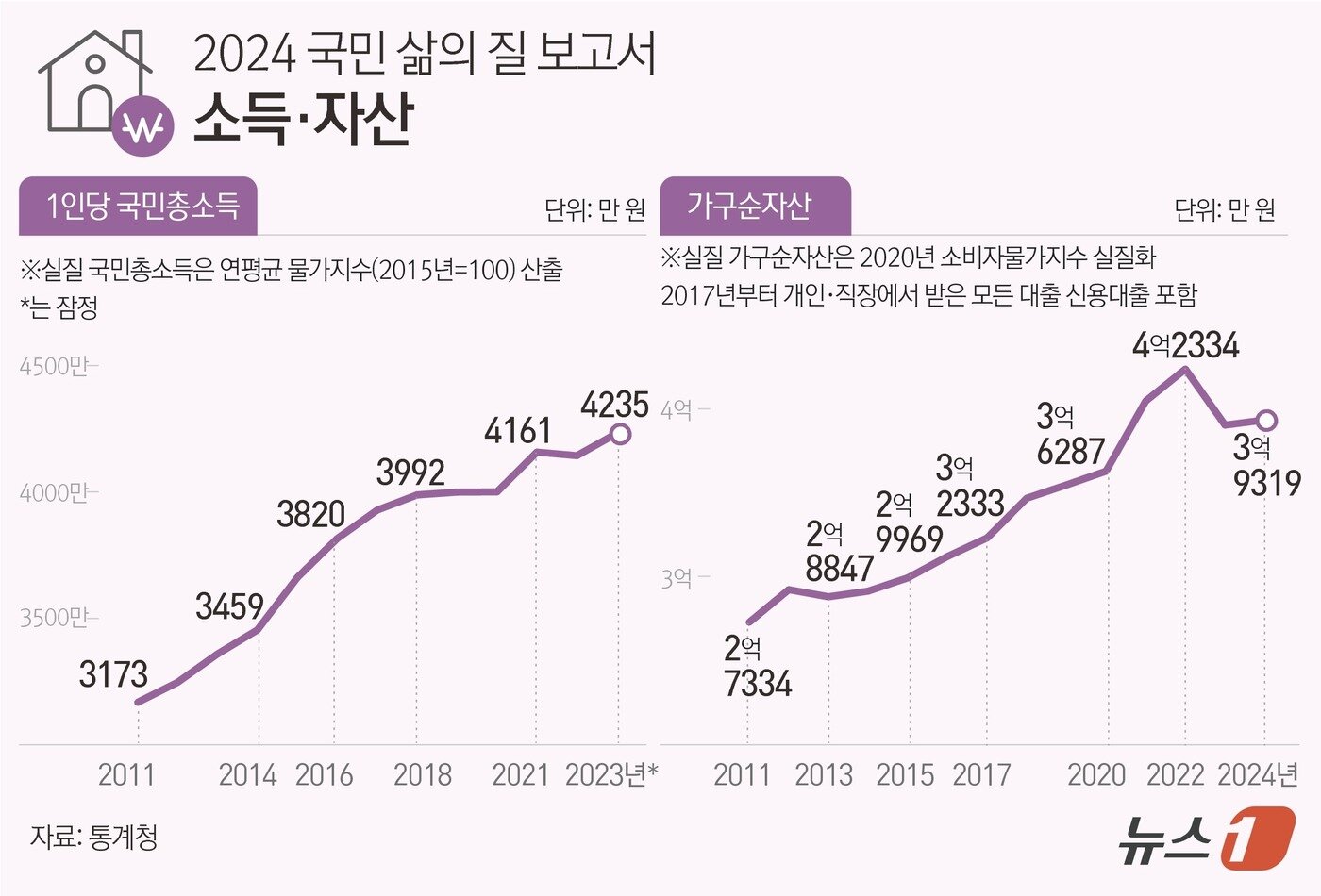

지난해 가구 순자산은 3억 9000만 원(실질금액)으로 2023년 대비 301만 원 증가했다. 꾸준히 증가하던 가구 순자산은 2022년 4억 2334만 원을 고점으로 2년 연속 하락세를 보이고 있다.

2023년 우리나라의 1인당 국민총소득(GNI·실질금액)은 4235만 원으로 전년보다 2.1% 증가했다.

고용률은 지난해 기준 62.7%로 전년 대비 0.1%p 증가했다. 지난 2020년 이후 지속 증가세로 2000년 이래 가장 높은 수치를 보였다.

지난해 학부모의 60.9%는 교육비 부담을 느낀다고 답한 것으로 나타났다. 2022년(57.7%)보다 2.2%p 증가한 것으로, 2008년(79.8%) 이후 16년 만에 증가 전환했다.

학교 교육이 생활과 취업, 직업 면에서 활용 효과가 있다는 응답은 지난해 42.8%로 2022년(43.2%)보다 0.4%p 감소했다. 중·고등학생의 학교생활 만족도는 지난해 57.3%로 2022년(51.1%)보다 6.2%p 상승했다.

min785@news1.kr