(서울=뉴스1) 박형기 기자 = 중국의 인공지능(AI) 업체 딥시크 충격으로 빅테크 주가가 급락한 데 이어 비야디(BYD) 충격으로 테슬라 등 전기차 주가가 급락했다.

테슬라의 최대 경쟁업체인 중국의 BYD가 자율주행차(로보택시) 대중화를 선언함에 따라 테슬라 주가가 6% 이상 급락한 것.

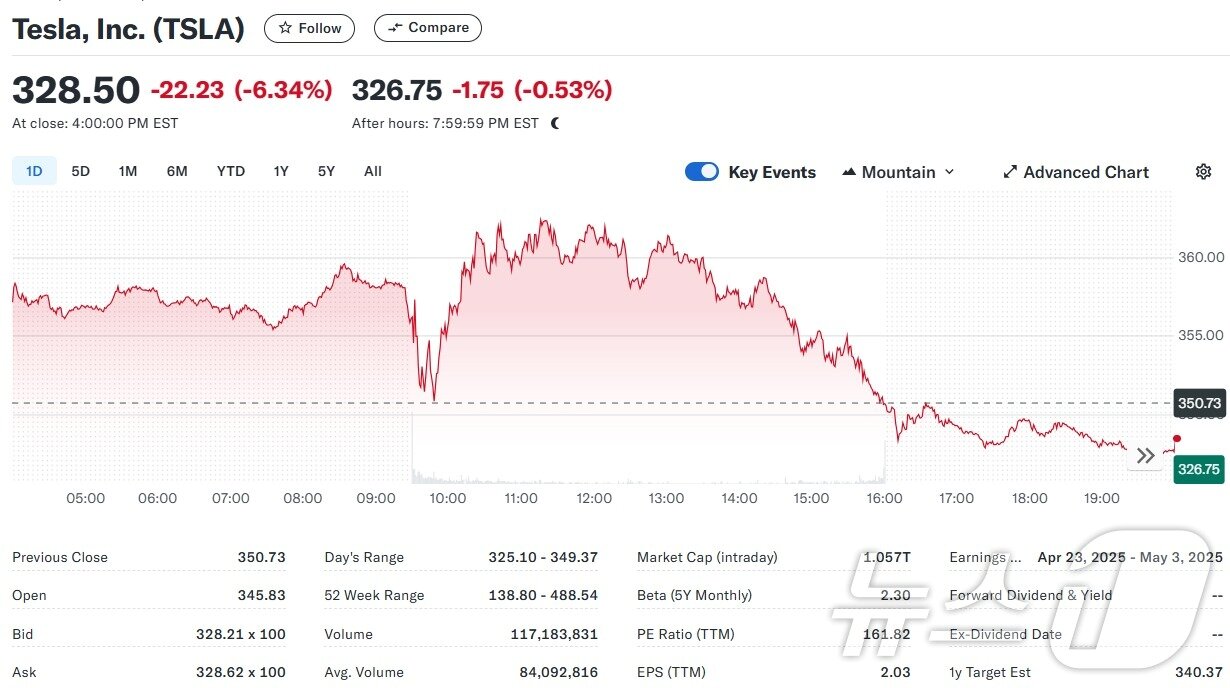

11일(현지시간) 뉴욕증시에서 테슬라는 6.34% 급락한 328.50달러를 기록했다.

이에 따라 시총도 1조570억달러로 줄어 1조달러에 겨우 턱걸이했다. 이로써 테슬라는 시총 7위에서 8위로 한 계단 추락했다.

전일 BYD는 최근 월가에 큰 충격을 준 생성형 AI 업체 딥시크와 협력, 로보택시 대중화를 선언했다.

BYD가 자율주행 시스템인 '천신의 눈'을 모든 차종에 탑재한 것. 게다가 BYD는 이를 모두 무료로 제공했다.

이에 비해 테슬라는 이른바 '풀 셀프 드라이빙'(Full Self-Driving)이라고 불리는 자율주행 소프트웨어를 출시했다. 소비자가 이를 이용하려면 일시불로 1만2000달러를 내거나 월 이용료로 199달러를 내야 한다.

게다가 이 소프트웨어는 완전 자율 주행이 아니라 운전자가 운전대를 잡고 있어야 하는 등 자율주행 보조 장치에 불과하다.

이 같은 소식으로 테슬라뿐만 아니라 미국의 전기차가 일제히 급락했다. 리비안은 4.23%, 루시드는 2.89% 각각 급락했다. 주가가 1달러 미만으로 떨어진 니콜라는 상승했지만 투기 세력이 유입돼 큰 의미가 없다.

이에 따라 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 테슬라 경영에 집중하지 않으면 BYD와 격차가 더욱 벌어질 것이란 지적이 속출하고 있다.

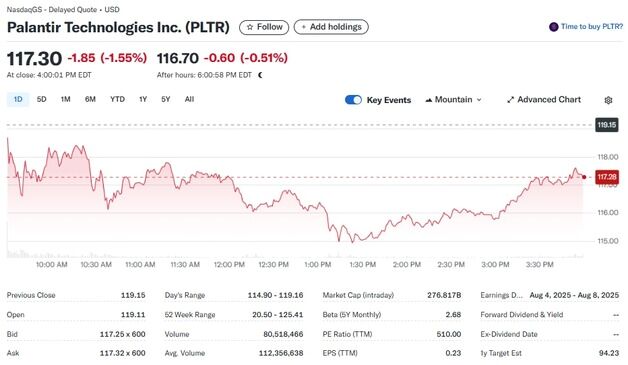

앞서 미국증시는 딥시크 충격을 받았었다. 중국의 AI 업체 딥시크가 미국 경쟁업체들이 개발한 챗봇보다 일부 우수한 성능의 챗봇을 개발한 것.

놀라운 것은 딥시크가 챗봇 '딥시크-V3' 개발에 투입한 비용이 557만6000달러(약 78억8000만원)로, 월가에 AI 열풍을 불러일으킨 오픈AI가 최신 챗GPT에 투자한 비용 1억달러(약 1438억원)의 20분의 1 정도밖에 되지 않는다는 점이다.

오픈AI 등 미국의 AI 업체들은 2만개 정도의 전용 칩이 필요한 슈퍼컴퓨터로 챗봇을 훈련한다. 이에 비해 딥시크는 약 2000개의 칩만 사용한 것으로 알려졌다. 미국은 이에 특히 경악했다. 일각에서는 AI의 '스푸트니크 쇼크'라는 평가도 나왔다.

이같은 소식이 전해진 이후 엔비디아의 AI 전용칩 수요가 급감할 것이란 우려로 엔비디아가 급락하는 등 미국 빅테크 주가 일제히 급락했었다.

딥시크 충격 이후 BYD 충격이 미국증시를 흔들고 있는 것이다.

sinopark@news1.kr