(서울=뉴스1) 김민석 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령 2기 행정부가 출범하면서 글로벌 클라우드 시장에도 '미국 우선주의' 기조가 강화할 것으로 전망된다.

29일 IT 업계에 따르면 최근 MS는 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 클라우드 서비스 보안인증제(CSAP·Cloud Security Assurance Program) '하' 등급 인증을 획득했다. 공공기관에 애저 클라우드 서비스를 제공할 수 있게 됐다.

AWS·구글 클라우드도 가세할 전망이다. 이들은 CSAP 하 등급 신청 후 현재 심사를 받고 있다. 업계는 연내 추가 인증 기업이 나올 것으로 전망한다.

이는 2022년 정부 주도로 상·중·하로 나뉜 CSAP 등급제를 도입해 해외 클라우드 기업의 시장 진입 장벽을 완화한 결과다.

정부는 CSAP를 개편하면서 하 등급에 '논리적(소프트웨어) 망분리'를 도입했다. 한국에 데이터센터(IDC) 등을 세우지 않아도 등급을 받을 수 있도록 한 것이다. 기존엔 '물리적(하드웨어) 망분리'만 허용했다.

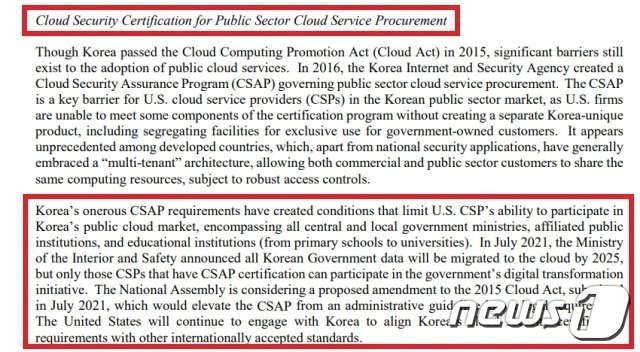

미국 정부와 미국무역대표부(USTR)는 지속적으로 한국 정부에 공공클라우드 시장 개방을 요구해왔다. USTR은 2022년부터 '무역장벽 보고서' 등을 통해 CSAP를 '미국 기업을 겨냥한 공공조달 무역장벽'으로 규정했다.

AWS·MS 등 미국 CSP들도 CSAP 인증 요소(설비 분리 조치 등)가 사업비용을 증가시킨다며 완화·철폐를 요구했다.

결국 과학기술정보통신부는 2022년 8월 한덕수 국무총리 주재로 열린 제5회 국정현안점검조정회의에서 CSAP 등급 개편 내용을 담은 '정보보호 규제개선 상황 및 계획'을 발표했다.

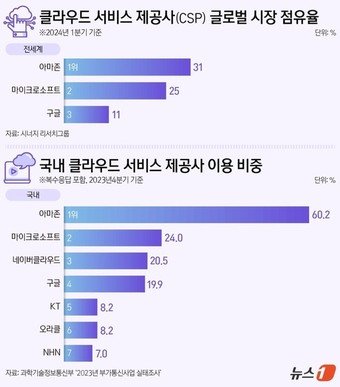

빅테크의 공공클라우드 진출 현실화에 한국 CSP사(네이버클라우드·KT클라우드·NHN클라우드 등 )들은 긴장하는 모습이다. 민간 시장의 70% 이상을 해외 기업이 차지하는 상황에서 공공 시장마저 잠식당할 수 있다는 우려에서다.

과학기술정보통신부 '2023 부가통신사업 실태조사'에 따르면 민간 기업 시장에서 AWS·MS 클라우드 이용률은 각각 60%와 24%로 1·2위를 차지하고 있다.

공공 클라우드 시장 규모는 민간 시장 대비 크지 않지만, 국내 기업이 클라우드 기술력을 검증하고 레퍼런스를 쌓는 발판 역할을 해왔다.

업계 관계자는 "공공 클라우드 시장은 국내 CSP들이 기술력을 인정받고 성장할 수 있는 중요한 기회였다"며 "이마저 빼앗긴다면 국내 클라우드 산업의 미래가 불투명해질 수 있다"고 말했다.

ideaed@news1.kr