(서울=뉴스1) 김혜지 기자 = 미국 정부의 관세 부과 등으로 대외 통상 여건이 악화되면서 한국의 통상 정책에 대한 불확실성이 사상 최고 수준을 기록했다.

특히 최근 6개월 사이 정책 불확실성 지수가 10배 급등하며, 경기 하방 압력과 성장률 추가 하향에 대한 우려도 커지고 있다.

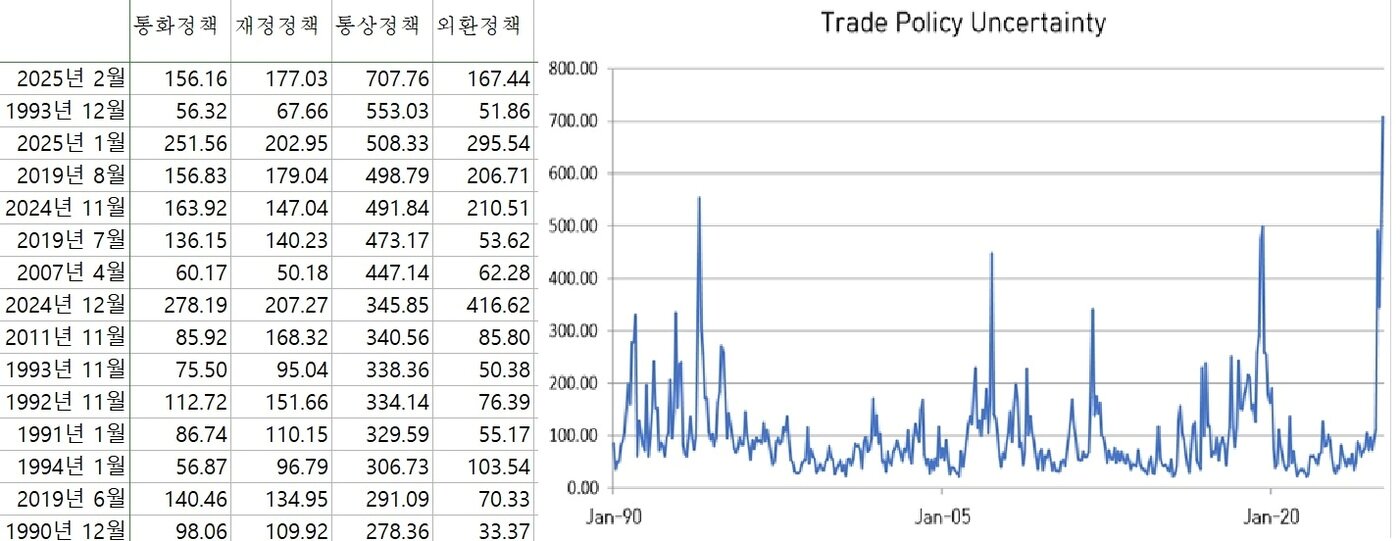

21일 미국 노스웨스턴대 스콧 베이커 교수 등이 개발한 경제정책불확실성(EPU) 지수에 따르면, 지난 2월 기준 한국의 통상 정책 불확실성 지수는 707.76으로 관련 통계가 집계되기 시작한 1990년 이후 가장 높은 수준을 나타냈다.

같은 달 전체 EPU 지수는 151.08로, 비상계엄 선포 여파로 정점을 찍었던 지난해 12월(198.31)보다 약 24% 낮아졌다. 계엄 선포 당시 경제 불확실성은 재정·외환·통화 등 전반에 걸쳐 급격히 확대됐다.

반면 통상 부문은 지난해 10월경부터 매달 큰 폭으로 상승해, 지난해 8월(72.95) 대비 반년 만에 9.7배 급등했다.

EPU 지수는 언론 보도에서 불확실성 관련 키워드의 빈도를 집계해 산출하며, 1990~2020년 평균을 기준값 100으로 삼는다.

최근 통상 불확실성은 과거 고점들과 비교해도 현격히 높은 수준이다.

지난해 말과 올해 초를 제외하면, 통상 불확실성이 가장 높았던 시점은 △1993년 12월(553.03) △2019년 8월(498.79) △2007년 4월(447.13) △2011년 11월(340.56) 등이다. 최근 지수가 이보다 150~300포인트(p)가량 높다.

게다가 트럼프 정부의 고강도 관세 정책이 본격화한 3월부터는 지수가 더욱 높아졌을 것으로 관측된다.

통상 불확실성 조기 해소는 성장 경로 방어를 위한 핵심 과제로 부상했다.

불확실성 확대는 그 자체로 경기 하방 압력을 키우는 요인이다. 경제 주체 심리를 위축시키고 투자·소비 결정을 지연시켜 성장 동력을 약화시킨다.

최근 한국 경제는 사상 최고 수준의 통상 불확실성을 감내할 여력이 많지 않다.

특히 한국은행이 지난 17일 경고한 것처럼 올해 1분기 국내총생산(GDP) 성장률이 마이너스(-)를 기록한다면 상황은 더욱 악화된다. 이 경우 한은은 오는 5월 경제 전망에서 올해 성장률을 기존 1.5%에서 1.1~1.2%로 하향 조정할 가능성이 크다.

성장 경로 손실을 복구하는 비용만 40조 원에 달할 것으로 추산된다. 앞서 정부가 발표한 12조 원 규모의 추가경정예산(추경)안은 국회 심사를 통과해 집행될 경우 경제 성장률을 0.1%p 높일 것으로 분석됐다. 한은은 재정 지출의 승수 효과를 0.4~0.5로 잡고 이같이 추정했다.

전문가들은 이 계산법에 따르면 20조 원, 40조 원 규모 추경이 성장률을 각각 0.18%p, 0.35%p 끌어올릴 것이라고 봤다. 1분기 역성장에 따른 여파를 상쇄하려면 많게는 40조 추경이 필요하다는 계산이 나온다.

불확실성은 경제 예측 자체를 어렵게 해 기준금리 인하 등 경기 대응을 위한 정책 결정도 지연시킬 수 있다.

대내외 불확실성이 커질수록 경제 전망의 난도는 급격히 높아진다. 이창용 한국은행 총재는 지난 17일 미국의 관세 정책이 급변하는 상황을 두고 "전망의 기본 시나리오조차 설정하기 어려울 정도로 성장 경로의 불확실성이 매우 크다"고 지적했다.

한은은 오는 24일 1분기 GDP 속보치를 발표할 예정이다.

icef08@news1.kr