(서울=뉴스1) 황보준엽 기자 = #. 경남 신진주 역세권 타운하우스와 의정부역 초고층 주상복합은 주택 브랜드 '파밀리에'로 익숙한 신동아건설이 책임준공을 맡은 일부 사업장이다. 이곳에서 대규모 미분양이 발생했다. 여기에 화성시 송산그린시티 타운하우스 개발사업의 프로젝트파이낸싱(PF)도 실패했다. 결국 만기가 도래한 60억 원짜리 어음을 막지 못해 올해 1월 법정관리(기업회생절차)를 신청했다.

건설업계의 위기가 심상치 않다. PF 경색과 미분양 급증, 자잿값 급등, 불황 장기화 등 일일이 열거하기도 어려울 정도로 많은 악재에 직격탄을 맞았다.

국내 토목건축공사업 면허 1호 삼부토건을 비롯해 신동아건설·대저건설 등 중견 건설사 5곳이 무너졌다.

1·2월 종합건설사 폐업 신고는 총 97건으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(77건) 대비 26%가량 증가한 수치며, 2011년(110건) 이후 14년 만에 최대치다.

부도업체도 늘어나는 양상이다. 지난해 부도를 신고한 종합건설사는 29개 사다. 경기 침체가 깊어지면서 대형과 중형을 가리지 않고 건설사들은 비상이 걸렸다.

롯데건설은 본사 사옥 매각을 포함해 1조 원 규모의 유동성 확보를 추진 중이며, DL그룹은 서울 여의도와 강남, 제주도에 위치한 글래드호텔 3곳을 매물로 내놨다.

게다가 건설사들이 내실 경영에 집중하며 보수적인 수주 기조를 이어가자 차츰 공사 현장이 사라지면서 일용직이 급감하는 등 사람도 떠나가고 있다.

1월 건설업 일용직 취업자는 지난해 같은 달 대비 11만 6000명 감소한 92만 명이다. 일용직 근로자가 90만 명대를 기록한 건 1967년(94만 3000명) 이후 57년 만이다.

그러나 전망은 여전히 어둡다. 2022년 레고랜드 사태로 촉발된 PF 경색은 현재 진행형이다. 금융사들은 부실을 이유로 대출과 만기 연장에 빗장을 걸었고, 이에 수많은 부동산 개발업체가 폐업 수순을 밟았다. 정부가 수조 원의 유동성을 공급했음에도 역부족이었다.

일부 사업장은 브리지론 금리가 20%대에 달하는 것으로 알려진다. 특히 줄도산의 위기를 키우는 '책임준공 확약' 문제도 건설사의 목을 조여오고 있다. 지금의 건설 시행 구조는 PF에 의존하고 있는데, 극단적으로 말하면 내 돈 한 푼 들이지 않고도 시행이 가능하다.

이것이 가능한 이유는 책임준공 등으로 신용도가 높은 건설사에 보증을 세우기 때문이다. 만약 사업이 중간에 엎어지면 도급을 받아 공사를 맡았을 뿐인 시공사엔 채무를 상환해야 할 의무가 생긴다.

시평순위 116위 안강건설은 지난해 경기 안산시 단원구 물류 센터의 책임 준공 기한을 지키지 못해 830억 원의 PF 채무를 떠안으면서 지난달 말께 법정관리를 신청했다. 업계에선 아직 수면위로 드러나지 않았지만 안강건설이 보유한 사업지 상당수가 신탁사와 연계한 '책임준공형'이어서 금융 쪽에도 영향을 끼칠 수 있다고 우려한다.

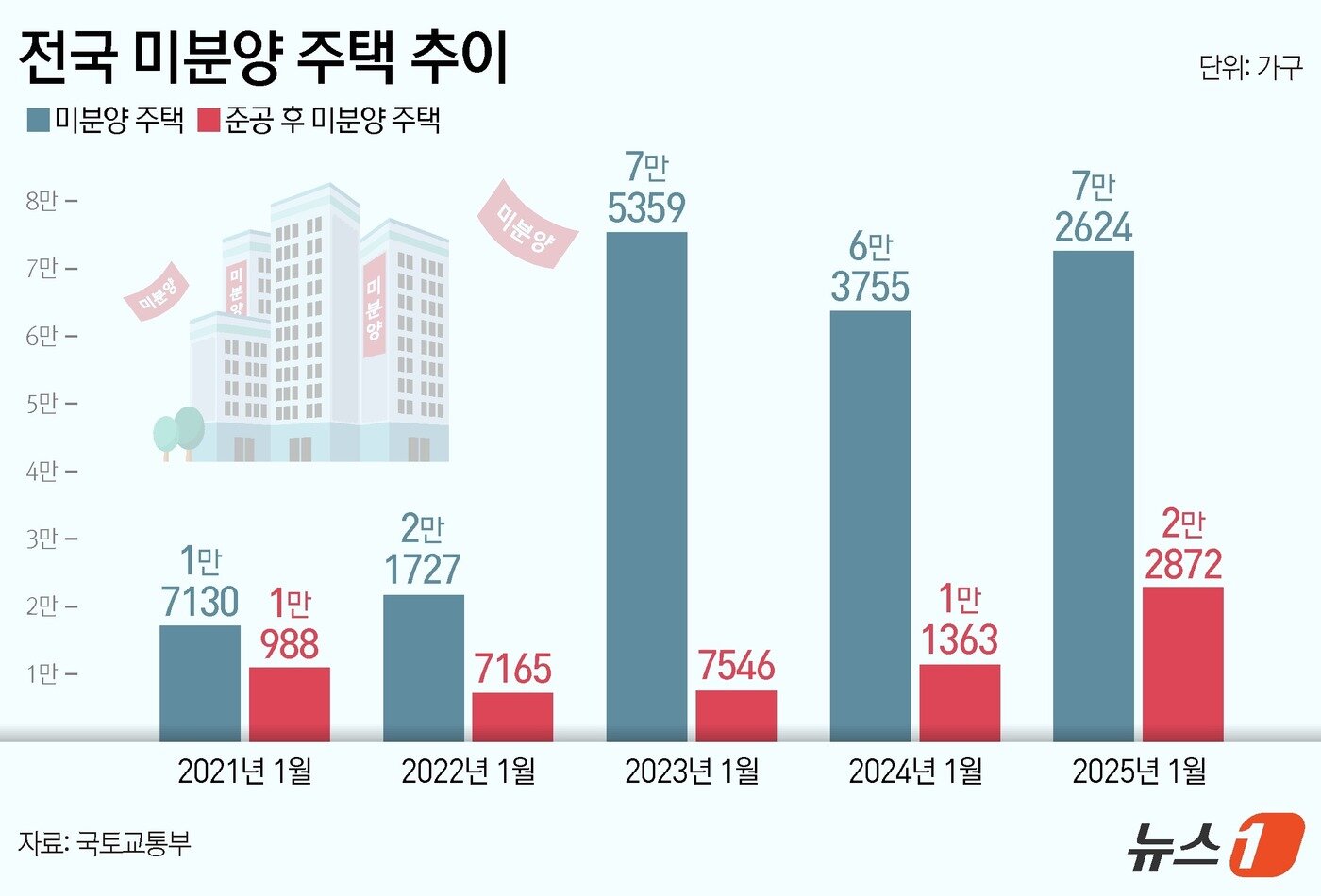

건설업 침체의 뇌관인 미분양도 갈수록 늘어나고 있다. 국토교통부에 따르면 전국 미분양 주택은 지난달 기준 7만 2624가구로 집계됐다. 전월보다 3.5%(2451가구) 증가한 수치다.

'악성 미분양'으로 분류되는 준공 후 미분양은 2만 2872가구로 11년 3개월 만에 최대치다.

통상 건설사들은 입주자들에게 잔금을 받아 공사비를 정산받는 경우가 많은데, 미분양이 증가하면 대금이 회수되질 않아 자금난에 빠지게 된다. 10대 건설사 공사 미수금은 지난해 9월 말 기준 20조 원에 달한다.

공사비 급등 역시 크나큰 악재다. 코로나19 여파에 이어 러시아·우크라이나 전쟁까지 터지며 원자잿값과 인건비 등 주요 비용들이 걷잡을 수 없이 올랐다. 이로 인해 건설사는 수주를 하더라도 적자에 시달린다.

한국건설기술연구원에 따르면 국내 건설공사비는 2021년 5월~2022년 7월까지 15개월 연속 두 자릿수 상승률(전년 동월비)을 찍었다. 해당 기간 전후로도 높은 상승률을 나타내 2021년, 2022년 각각 15.0%, 6.8% 올랐다.

4년 전인 2020년 12월(102.04)과 비교하면 올해 1월 130.99로 28.95%가 상승했다.

이 탓에 대형 건설사의 매출 원가율은 지난해 기준 90%를 넘어섰다.

현대건설(000720)은 지난해 1조 2209억 원의 영업손실을 낸 것으로 잠정 집계됐다. 2001년 이후 23년 만에 영업적자다. 대우건설(047040)도 저조한 성적표를 받았다. 지난해 연결기준 매출(10조 5036억 원)과 영업이익(4031억 원)은 각각 전년 대비 9.8%·39.2%씩 감소했다. 공사가 진행 중인 현장 수가 감소하고 원가율 상승세가 계속된 탓이라고 대우건설 측은 설명했다.

국내의 정치 상황과 트럼프 행정부의 출범 등 대내외적 리스크는 건설경기 침체를 가속한다.

한 건설사 관계자는 "악재라고 할 만한 것이 너무나도 많은 상황"이라며 "정부에서도 조금 더 적극적인 해결책을 제시해 줬으면 한다"고 말했다.

다만 전문가들은 정부가 신경 써야 할 건 구제책이 아닌 침체 때마다 촉발되는 연쇄 부실의 고리를 끊어내는 일이라고 조언한다.

서정렬 영산대 부동산학과 교수는 "건설 경기가 침체할 때마다 정부가 공적자금을 투입해서 구제해 줄 수는 없다"며 "그것보다는 책임준공 확약 등 연쇄 부실을 부르는 잘못된 제도 등을 개선해야 한다"고 강조했다.

wns8308@news1.kr

![[단독] 1년 공석 끝 주택관리공단 사장 선임…LH 출신 방성민](https://image.news1.kr/system/photos/2023/8/16/6160673/no_water.jpg/dims/crop/628x628/quality/80/optimize)

편집자주 ...국내 내수 경기를 떠받치던 건설업체들이 벼랑끝에 서 있다. 원자재 및 인건비 상승 등으로 공사비용은 급증한 반면 부동산 경기 침체로 미분양 증가와 함께 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연체율 급증 등 업계의 줄도산 우려가 커졌다. 이런 현상은 시작에 불과하다는 전망이 우세하다. 벼랑끝에 몰린 건설업을 진단해본다.