(서울=뉴스1) 박주평 기자 = SK하이닉스(000660)가 D램 시장에서 33년간 왕좌를 지킨 삼성전자(005930)를 밀어내면서 그 배경이 주목받고 있다. 메모리 성능의 한계를 돌파하기 위해 기존의 집적도를 높이는 방식에서 패키징으로 눈을 돌린 새로운 접근 방식, 성장 가능성을 보고 연구를 지속한 뚝심이 그 비결로 꼽힌다.

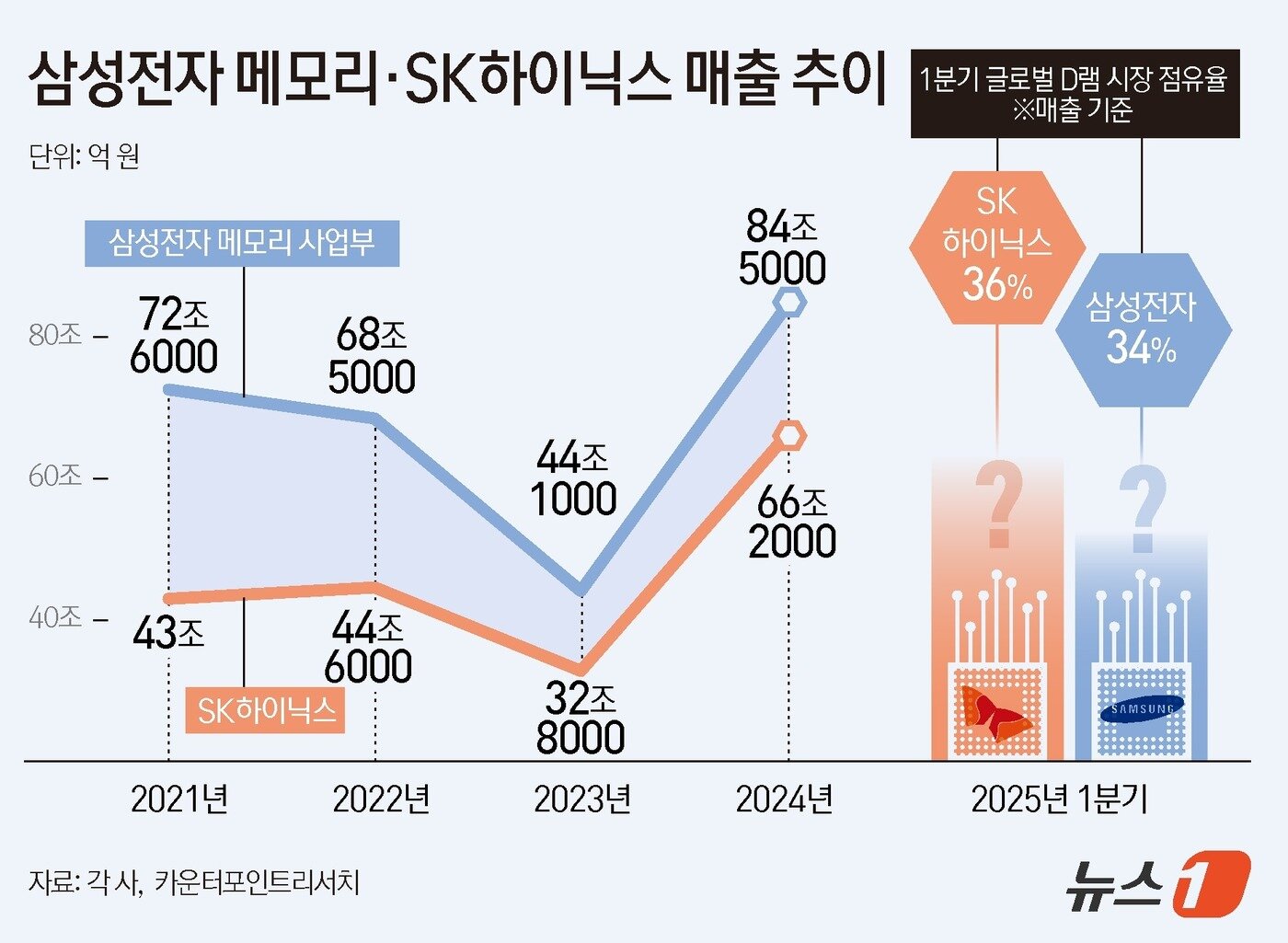

10일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 SK하이닉스는 올해 1분기 D램 시장 점유율에서 36%로 삼성전자(34%)를 제치고 1위에 올랐다. 미국 마이크론(25%)은 3위다.

SK하이닉스가 글로벌 D램 시장 점유율 1위를 차지한 것은 사상 처음이다. 삼성전자는 지난 1992년 처음으로 세계 D램 시장 1위에 오른 이후 여러 시장 조사 기관의 분기별/연간 집계에서 한 번도 다른 회사에 1위를 내주지 않았다. 30여년간 굳건하던 삼성전자의 아성이 무너진 것이다.

SK하이닉스가 D램 1위로 등극한 핵심 동력은 HBM이다. SK하이닉스가 지난 2013년 세계 최초로 개발한 HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 쌓아 데이터 처리 속도를 혁신적으로 높인 고성능 메모리다.

과거 수십년간 메모리 기업들은 2년마다 반도체에 집적할 수 있는 트랜지스터 수가 두 배씩 늘어난다는 '무어의 법칙'에 기반해 칩 내부의 회로 선폭을 더 미세하게 만드는 전공정 기술을 발전시켜 D램의 집적도를 높이고 속도를 개선해 왔다.

하지만 갈수록 미세 공정 난도가 높아지고 기술 개발 비용도 치솟으면서 D램의 성능을 개선하기가 어려워졌다. 반면 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU) 등 프로세서의 연산 속도는 매우 빠르게 발전했다. 결국 데이터 처리량이 많아지면 프로세서와 D램 간 속도 차이에 따른 병목 현상으로 시스템의 전체적인 성능이 저하되는 문제가 생기게 됐다.

이에 SK하이닉스는 후공정, 패키징 기술에서 돌파구를 찾았다. '실리콘관통전극'(TSV) 기술로 여러 개의 D램 칩을 수직으로 쌓아 올려 전기적으로 연결하고, 넓은 데이터 입출력 통로를 확보한 HBM을 만든 것이다. 또 HBM을 프로세서 바로 옆에 배치해 데이터 이동 거리를 단축해 처리 속도를 높이고 전력 소모까지 줄였다.

HBM 개발에는 막대한 비용이 들었지만, 바로 수익을 내지는 못했다. HBM의 가격이 너무 비싸 수요가 활발하게 발생하지 않았기 때문이다.

SK하이닉스와 HBM 개발 경쟁을 하던 삼성전자는 지난 2019년 HBM 개발 조직을 해체하기도 했다. 반면 SK하이닉스는 뚝심 있게 기술 개발을 지속했고, 2019년 칩과 칩 사이 회로를 보호하기 위해 필름형 소재를 깔아주는 방식이 아닌, 액체 형태의 보호재를 주입하는 'MR-MUF' 기술을 적용한 3세대 HBM(HBM2E)을 개발했다. 이를 기점으로 SK하이닉스가 확실한 HBM 기술우위를 확보했다는 평가를 받게 됐다.

또 4세대 HBM(HBM3) 12단 제품에는 기존 칩 두께 대비 40% 얇은 칩을 휘어짐 없이 적층할 수 있고 신규 보호재를 통해 방열 특성까지 높인 '어드밴스드 MR-MUF' 기술을 적용했다.

SK하이닉스는 지난해 말에는 세계 최초로 5세대 HBM(HBM3E) 12단 제품을 양산하는 등 경쟁사 대비 기술 우위를 유지하고 있다. 이를 바탕으로 SK하이닉스는 AI 가속기 시장을 장악한 엔비디아에 HBM을 사실상 독점적으로 공급했고, 지난해 창사 이래 최대 매출(66조 1930억 원)과 영업이익(23조 4673억 원)을 기록했다.

다만 삼성전자와 미국 마이크론도 HBM 개발에 전사적인 역량을 투입하고 있다. 삼성전자는 SK하이닉스와 마찬가지로 올해 하반기 6세대 HBM(HBM4)을 양산해 다시 주도권을 찾아오겠다는 계획이다.

D램을 더 많이 쌓기 위해 칩들을 기존의 범프(bump) 없이 직접 접착해 연결하는 '하이브리드 본딩' 등 차세대 기술이 요구되는 만큼 기업 간 기술 경쟁은 더 치열해질 것으로 보인다.

jupy@news1.kr