(서울=뉴스1) 김혜지 기자 = 우리나라 국내총생산(GDP) 성장률에 미치는 미국과 중국 경제의 영향이 최근 역전된 것으로 나타났다.

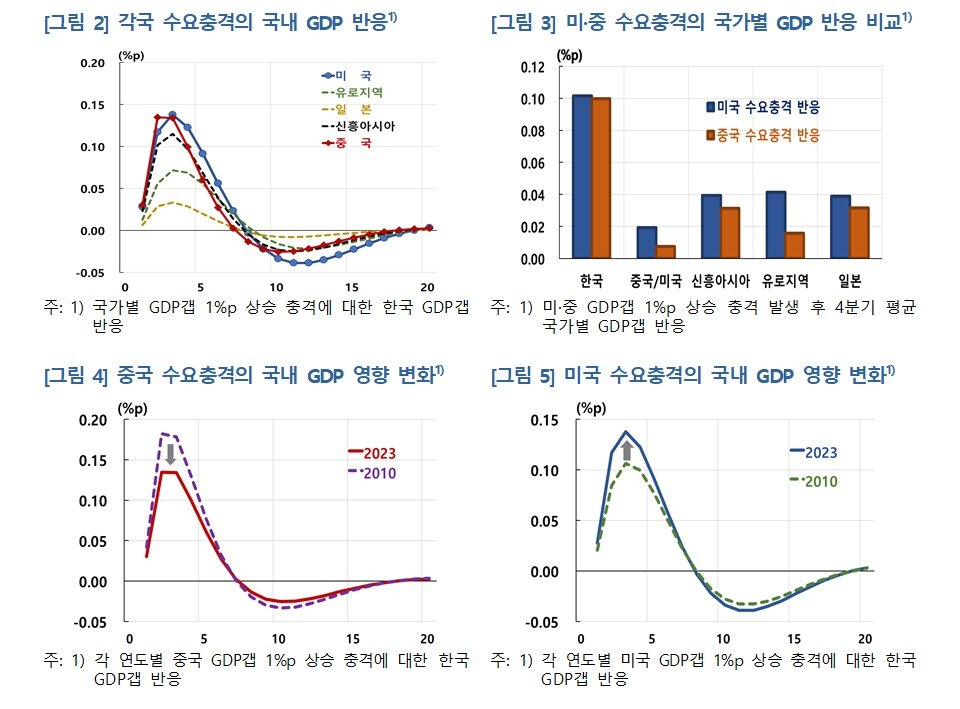

미국과 중국의 성장률이 1%포인트(p)씩 오르면 우리 경제 성장률은 각각 0.1%p가량 상승하는 것으로 분석됐는데, 과거에는 중국의 영향력이 높았다면, 이번에는 미세하게 미국의 영향력이 우세했다.

한국은행은 1일 발표한 '글로벌 전망 모형(BOK-GPM) 재구축 결과' BOK이슈노트 보고서에서 이같이 밝혔다.

보고서를 작성한 경제모형실 소속 윤혁진 조사역과 통화정책국 소속 정승렬 과장은 글로벌 통상 환경 변화와 2020년 코로나19 대유행을 전후로 한 경기 흐름을 반영하고자 대상 기간을 2000~2023년으로 연장했다. 국가 간 충격 전이 행렬을 포함한 모든 모수도 다시 추정했다.

신흥 아시아 경제 블록을 추가하기도 했다. 기존 BOK-GPM은 한국, 미국, 중국, 유로, 일본 등 5개 경제로 구성됐으나 이번 재구축으로 인해 인도, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 등 6개국이 추가됐다.

이 밖에 환율 경로를 정교화하고, 국가 간 금융 연계를 강화해 현실 설명력을 높였다.

재구축 결과, 모형은 코로나19 확산 등 예외적 사건에도 각국의 주요 경제 변수에 대한 높은 설명력을 갖는 것으로 평가됐다. 또 주요국의 향후 8분기 앞 GDP에 대한 무조건부 전망(unconditional forecast) 결과 중기 예측력도 양호했다.

주요국 수요 충격에 따른 영향을 살펴보면, 미국과 중국의 영향력이 가장 컸다.

하지만 중국 수요 충격 영향은 2010년 대비 2023년 다소 줄어든 반면, 미국의 영향은 소폭 확대됐다. 구체적으로 미·중 GDP 갭 1%p 상승 후 한국의 4분기 평균 GDP 갭은 미·중 모두에서 각각 0.1%p가량 상승하는 것으로 분석됐는데, 이 중에선 미국에 대한 반응이 근소하게 앞섰다.

저자들은 "2010년대 후반 글로벌 교역 분절화 움직임과 미·중 무역 갈등 등 영향으로 중국의 우리 경제에 대한 영향력이 다소 줄어든 반면 대미 수출은 더 많이 늘어난 점이 반영된 결과"라고 설명했다.

미국은 GDP만 아니라 통화정책 측면에서도 한국 경제에 대한 영향력이 확대됐다.

달러화의 글로벌 교역 통화 기능과 신용 스프레드를 매개로 한 국가 간 금융 연계를 고려할 경우, 미국 정책금리가 1%p 인상될 때(통화 긴축) 한국 GDP 갭은 최대 0.08%p 축소되는 것으로 나타났다.

또 미국의 금융 충격은 국내 금융 충격의 영향보다 국내 GDP에 더 많은 영향을 미쳤다. 미국 신용스프레드 상승 충격의 우리 GDP 영향은 우리 신용스프레드 상승 충격보다 더 크고 높은 지속성을 보였다.

저자들은 "미국 금융 여건 악화의 영향이 자국에 국한되지 않고 글로벌 달러 유동성 공급의 축소로 이어져 달러화 차입에 의존하는 여타 국가들의 금융 여건도 동반 악화되는 효과가 반영됐다"고 부연했다.

결과적으로 저자들은 "향후 미·중 정책 변화의 잠재적 위험을 줄이기 위해 수출 시장 다변화를 추진하는 한편, 미 달러화의 향방과 미국 금융 여건 변화가 우리 경제에 미칠 영향에 대한 면밀한 모니터링이 필요하다"고 밝혔다.

icef08@news1.kr