"한미금리 동조화 심화…피벗 과정서 변동성 확대 여지"

한은, 한미 국채금리 동조화 분석…"5개 배경이 원인"

"한미 정책 차별화 땐 미 금리 영향 축소될 수도"

- 김혜지 기자

(서울=뉴스1) 김혜지 기자 = 한국과 미국 간 국채금리 동조화 현상이 이번 글로벌 통화 긴축기 들어 심화됐고, 이에 앞으로 통화정책 피벗(전환) 과정에서 국내 장기 금리가 높은 변동성을 띨 수 있다는 분석이 나왔다.

다만 앞으로 한미 통화정책 기조가 차별화되는 경우에는 미 국채금리의 영향력이 줄어들 수 있으므로 시장과의 적절한 커뮤니케이션이 중요하다는 조언도 제기됐다.

한국은행이 1일 발간한 '최근 글로벌 통화긴축기 중 미국 국채금리의 국내 파급영향 확대 배경 및 평가' 제하의 BOK이슈노트 보고서에는 이 같은 구병수 채권시장팀 과장 등의 분석이 담겼다.

보고서는 "우리나라 장기 국고채 금리는 이번 글로벌 통화 긴축기를 거치면서 여타 국가에 비해 미 장기 국채금리와 동조성이 더 확대됐다"며 "여기에는 크게 5가지 요인이 영향을 미쳤다"고 분석했다.

미 국채금리의 국내 파급 영향이 확대된 5개 요인은 각각 △미국과 금융 연계성 강화 △거시 충격에 따른 실물경제·정책금리 동조화 △투자자의 미 국채금리 추종 경향 강화 △국채 선물시장에서 외국인의 방향성 거래 확대 △미 달러 강세에 따른 위험 회피 강화 등으로 지목됐다.

먼저 미국과의 금융 연계성의 경우, 2019년 이후 포트폴리오 투자를 중심으로 높아지면서 금융 경로를 통한 미 국채금리의 파급이 보다 뚜렷하게 나타날 수 있는 여건이 조성됐다.

이어 2022년에는 글로벌 고물가 등의 거시경제 충격이 발생해 주요국 물가 여건이 유사해졌으며 이에 대응한 통화정책이 같은 방향으로 운용돼 주요국 정책금리 동조성이 강화됐다.

구 과장은 "2020~2022년 코로나19 확산 등의 충격에 대응하는 과정에서 한미 금리의 높은 동조성을 지켜봐 왔던 투자자들에게 일종의 경직적 기대(sticky expectation)가 형성됐다"며 "향후 10년간 주요국 정책금리 수준에 대한 시장의 기대를 보면 미국과의 상관계수가 코로나 이전에는 거의 없거나 높지 않았는데 2020~2022년에는 굉장히 높았고 이에 2023년에도 한국이나 영국, 호주 등이 높게 나타나는 것을 확인할 수 있다"고 말했다.

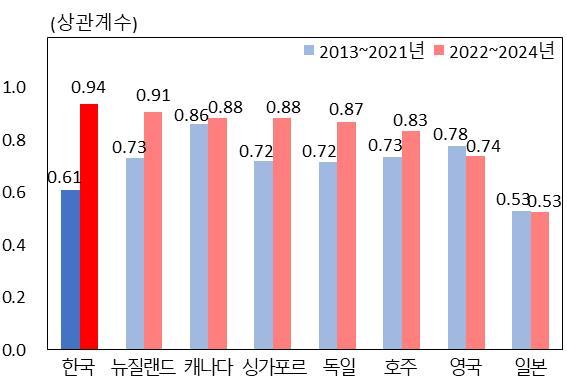

실제로 연구진이 시산한 주요국 국채금리 변동에 대한 미국과의 상관계수를 보면 우리나라는 2013~2021년에는 0.61에 그쳤으나 2022~2024년에는 0.94에 육박했다. 상관계수가 낮은 일본(각각 0.53, 0.55)과 현격한 격차가 난다. 우리 다음으로 상관계수가 높은 국가는 뉴질랜드(각각 0.73, 0.91), 캐나다(0.86, 0.88), 싱가포르(0.72, 0.88) 등이었다.

결과적으로 보고서는 "글로벌 통화 긴축기 중 미 국채금리의 국내 파급 영향 확대는 최근의 금융 상황 변화로 다양한 파급 경로가 동시에 강화되면서 나타난 결과"라고 해석했다. 특히 "미 국채금리 충격이 확대되고 국내 요인이 안정된 가운데 국내외 투자자들의 한미 금리 동조성에 대한 경직적 기대로 미 국채금리 추종경향이 강화된 것이 주요 요인"이라고 평가했다.

이에 "미 국채금리의 파급영향은 당분간 높은 수준을 지속할 것으로 예상된다"며 "한미 통화정책 기조 전환 과정에서 미 국채금리의 영향으로 국내 장기 국고채금리가 높은 변동성을 보일 가능성이 있다"고 예상했다.

다만 "국내 통화정책에 대한 기대가 미국과 차별화되었을 때 미 국채금리의 영향력이 축소된 점을 고려할 때, 국가별 물가·경기 여건에 따른 글로벌 통화정책 차별화가 본격화될 경우에는 미 국채금리의 영향력이 다소 줄어들 가능성도 있다"고 판단했다.

이와 관련해 구 과장은 "한국 통화정책에 대한 기대가 미국과 차별화됐을 때 파급 영향이 축소되는 구간이 있었다"며 "올초 한은 총재가 향후 6개월간 금리 인하(가 어려워 보인다는) 발언을 했을 당시 미 금리의 파급 영향이 실제 약화된 것으로 추정돼 향후 국가별로 물가와 경기 여건이 차별화될 때 시장 참가자들의 기대가 국내 경제 상황에 맞게 형성될 수 있도록 커뮤니케이션을 강화할 필요가 있다"고 제언했다.

icef08@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용금지.