"그래서 이번엔 누가 이길 건데"…삼성·LG, 다시 '승자 없는 전쟁'

수십년 가전 라이벌, TV·냉장고·세탁기 등 사사건건 부딪혀…이번엔 '에어컨 신경전' 발발

'윈윈' 경쟁 없이 감정싸움 깊어져…업계 "글로벌 투톱 싸우면 해외 경쟁업체만 이득"

- 김민성 기자

(서울=뉴스1) 김민성 기자 = 국내외 가전시장의 최대 라이벌인 삼성전자와 LG전자의 팽팽한 경쟁관계는 두 회사의 창업주인 이병철 회장, 구인회 회장 시절로 거슬러 올라간다. LG전자(당시 금성사)가 흑백TV 등으로 가전업계를 장악하던 시절, 설탕·조미료 사업을 하던 삼성이 전자산업에 뛰어들어면서 경쟁과 동시에 갈등도 싹이 텄다. 사돈이자 친구로 둘도 없이 가까웠던 두 창업주가 본격적인 '라이벌' 관계로 돌아섰다.

세탁기, TV, 냉장고 등 대부분의 가전분야에서 사사건건 부딪히며 두 회사의 관계는 업력 만큼이나 기나긴 '앙숙의 역사'로 남아 있다. 소송전에 검찰 수사의뢰, 공정거래위원회 제소 등 온갖 수단이 동원됐고, 합의로 매듭을 짓기도 했다.

양사의 갈등의 역사는 최근 또다시 한 페이지를 쓸 참이다. 이번에는 에어컨이다. 현재로선 그동안의 화려했던 이력에 비할 바는 아니지만, 싸움이란 게 늘 그렇듯 어디로 튈지 알 수 없다. 건전한 경쟁으로 한국 가전의 세계 장악으로 나아가길 바라는 재계의 시선에는 진한 아쉬움이 묻어난다. '진흙탕 싸움'에 가까운 상호 비방전은 결국 업계 전체 이미지를 갉아먹는 '자충수'가 될 수 있다는 우려 때문이다.

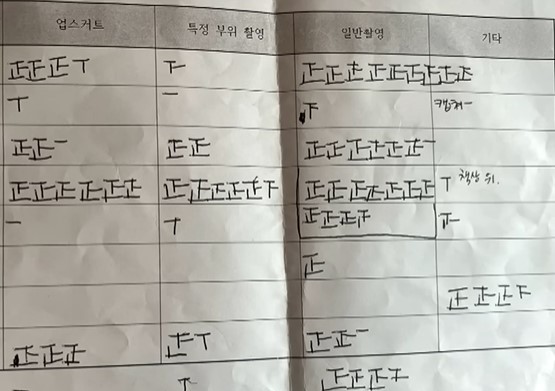

15일 업계에 따르면 삼성전자(005930)는 전날(14일) 시장조사기관 GfK 자료를 인용해 자사 에어컨이 1분기 국내 시장점유율(수량 기준) 48.6%를 기록했다고 밝혔다. 그러자 LG전자(066570)는 "Gfk에 공식적으로 제품 판매량을 공개한 적이 없다" 반박했다. GfK 자료상 LG전자의 점유율은 32.5%였다. LG전자 제품을 가장 많이 판매하는 LG베스트샵 판매량이 정확히 반영되지 않아 실제 국내 시장점유율과는 차이가 있다는 게 LG전자 측의 주장이다. 마침 국내 에어컨 화재 건수 통계까지 더해지면서 서로 '화재에 취약한 에어컨'으로 몰아붙이며 얼굴을 제대로 붉혔다.

에어컨 시장점유율을 놓고 공방이 벌어진 것은 이번이 처음은 아니다. 앞서 2013년에는 삼성전자가 GfK의 비공개 자료를 근거로 '국내 가정용 에어컨 시장점유율 1위'라는 TV 광고를 내보내자, LG전자가 한국방송협회에 이의를 제기하면서 갈등이 일었다. 업계 관계자는 "유난히 에어컨 시장 점유율에서 입장차가 첨예한 것은 수많은 업체들이 난립해 있어 정확한 통계를 파악하기 쉽지 않기 때문"이라고 말했다.

◇ 가전이라면 가릴 것 없이 맞붙었다…싸움의 끝은 모두 '무승부'

삼성전자와 LG전자간 '앙숙의 역사'는 오래됐다. 1999년 '평면 TV 전쟁'은 지금의 QLED(양자점발광다이오드) 기술을 둔 양측의 갈등과 비슷한 양상이었다. LG는 모니터 유리 앞뒤가 모두 평평한 '플래트론'을 내놓으며 평면 CRT(브라운관) 시대를 열며 '완전평면'을 강조했다. 이에 질세라 삼성은 화면이 평평한 '다이나플랫'을 출시했다. 다만 플래트론과 달리 화면 바깥과 달리 안쪽이 오목한 구조였다. 두 회사는 서로 "우리 제품이 진짜 완전평면 TV"라며 광고전을 펼쳤다.

2000년대엔 광고전에 그쳤지만 2010년대에 들어 양측의 다툼은 법적분쟁까지 이어졌다. 법적분쟁을 벌이면 상당한 비용이 들고 기업 이미지에도 적잖은 타격을 입는다는 점을 고려하면 양측은 사실상 기업의 명운을 걸고 법정에서 다퉜던 것이다.

2012년 두 회사는 최대 크기 냉장고 용량을 두고 맞붙었다. 삼성전자는 당시 세계 최대용량 900L 냉장고를 출시했고 LG전자도 한달 뒤 910L 모델을 내놓으며 '최대용량 냉장고 타이틀'을 확보했다. 그러나 삼성전자 측에서 LG전자의 측정 방법에 의문을 제기하고 나서면서 신경전이 시작됐다. 급기야 삼성이 두 회사의 냉장고를 눕혀놓고 각각 물을 채워 어느 제품에 물이 더 많이 들어가는지 실험까지 공개했다. 이후 100억원대 소송까지 이어졌고 재판부의 중재로 일단락 된 바 있다.

2년 뒤인 2014년엔 유명한 '세탁기 전쟁'이 있었다. 조성진 당시 LG전자 사장이 독일 베를린의 한 가전제품 매장에서 삼성전자 세탁기를 고의로 파손했다며 삼성이 검찰에 수사를 의뢰한 사건이다. LG는 명예훼손 등의 혐의로 맞고소하며 두 기업은 치열하게 맞붙었다. 2015년에야 두 회사는 모든 법적 분쟁을 끝내기로 합의했고 조 사장의 고의파손 혐의는 결국 2016년 대법원에서 무죄로 확정됐다.

2019년 TV분야에선 OLED(유기발광다이오드) 기술을 두고 LG전자가 독일에서 열린 IFA(유럽가전전시회) 현장에서 "삼성전자의 8K는 가짜"라고 비판했고, LED(발광다이오드) 백라이트(TV 후면 광판)를 사용하는 LCD TV인데도 QLED(퀀텀닷발광다이오드)란 자발광 기술이 적용된 것처럼 허위·과장 광고를 했다며 삼성전자를 공정거래위원회에 신고했다.

삼성전자도 한 달 뒤 맞대응에 나섰다. LG전자가 OLED TV 광고에서 QLED TV를 객관적 근거 없이 비방했고, 삼성 TV에 대한 영어 욕설로 인식될 수 있는 장면까지 사용했다며 LG전자를 표시광고법 위반 혐의로 공정위에 신고했다. 다만 두 회사가 서로 표시광고법을 위반했다며 공정위에 신고한 사건을 공식 취하했고 'TV 전쟁'은 무승부로 종결됐다.

◇"애증관계에서 증오만 남아"…결국 소비자만 피해를 보는 소모전

문제는 이런 감정싸움이 기업 이미지 추락과 동시에 소비자의 이익을 떨어뜨리는 방향으로 간다는 점이다. 법적 분쟁까지 이어지면 천문학적인 대형로펌 수임료와 경쟁사 비방을 위한 마케팅 비용은 결국 소비자에게 전가될 수 있다.

선의의 경쟁으로 사업 성장에 '윈윈'을 노려야 하지만 경쟁사를 깎아내리는 감정싸움으로 치달으면서 승자없는 치킨게임 양상을 보이고 있는 것도 우려되는 부분이다.

두 회사가 치열한 경쟁을 통해 글로벌 기업이 된 만큼 앙금을 털어내고 생산적인 경쟁을 해야한다는 지적이 나온다. 업계 관계자는 "(삼성과 LG가) 역사적인 애증(愛憎)관계에서 '애'는 없고 증오만 남은 것 아니냐는 우려가 든다"며 "우리 기업들의 소모적 경쟁은 결국 해외 경쟁사들만 득을 볼 것"이라고 말했다.

ms@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용금지.