|

| © News1 |

#.결혼 후 첫 시가 방문을 앞두고 있는 김민정씨(31·여·가명)는 시가에 먼저 들러 차례를 지내기로 했다. 김씨는 "큰 불만은 없지만 아무래도 남자 쪽 차례에 먼저 오는 걸 원하시긴 한다"며 "만약 친정에서도 먼저 오길 원했다면 갈등이 생겼을 것 같다"고 말했다.

#.직장인 정유미씨(30·여·가명)는 최근 결혼 수 년만에야 '시친가에 가지 않을 권리'를 쟁취해냈다. 또 이번 설에는 시가 대신 친정에 먼저 가기로 했다. 설 당일을 시가에서 보내는 절충안이기는 하지만, 자신을 '설거지 기계' 정도로 여기는 시친가에서 벗어날 수 있었다는 점에서는 '절반의 승리'였다.여성가족부가 지난달 28일부터 성별 비대칭적 호칭에 대한 국민 인식 설문조사를 실시하는 등, 정부가 가족 내 성차별을 개선하기 위한 바닥 작업을 시작했다. 그러나 당사자들과 전문가들은 위와 같은 가족 내 차별적 문화가 여전히 존재하는 한 호칭만 바꾼다고 해서 크게 달라지는 점은 없을 것이라고 입을 모은다.

정씨의 경우, 결혼 직후 처음 맞은 명절에 제사를 모시지 않는 시가 대신 시친가에 갔을 때 '설거지를 하라'며 고무장갑부터 받아들어야만 했다. 이때의 경험을 통해 정씨는 거의 체감하지 못했던 가족 안에서의 성차별을 온 몸으로 느끼게 됐다.

정씨는 "바쁘게 식사 준비를 하고 나서 내 차례가 됐을 때는 이미 거의 식사가 끝이 났고 음식도 거의 남아 있지 않았다"며 "도저히 밥을 먹을 기분이 아니어서 수저를 대충 놀리다 보니 이미 설거지거리가 쌓여 있었다"고 회상했다. 식사와 간식 시중을 들고 뒷정리를 하는 것은 온전히 집안 여성들의 몫이었고, 제대로 끼니를 챙길 짬조차 나지 않았다.그는 "예상 못했던 게 아닌데도 막상 일이 닥쳐 보니 모멸감을 크게 느꼈다"며 "일 년에 한두 번 정도는 가정의 평화를 위해 참자고 생각했지만 막상 도착하자마자 고무장갑부터 받아드니 무척 서러웠다"고 토로했다.

김씨의 경우 마음씨 좋은 시부모님을 만나기는 했지만, 그렇다고 해서 가족 내 성차별이 아예 존재하지 않는다고 생각하지 않는 쪽이다. 시가에 가서 혼자 일할 것인지, 남편과 함께 일해야 하는지를 먼저 고민하는 쪽이 자신이라는 것만 해도 그렇다.

김씨는 "이런 것을 남자 쪽에서는 크게 고민하지 않지만 여자 쪽에서 고민하는 경우가 대부분"이라며 "이런 것 자체가 아직 (가족 내) 문화가 완전히 평등하게 자리를 잡은 것은 아니라고 생각한다"고 짚었다.

이제 막 '결혼 적령기'에 들어선 여성들이 결혼 제도와 가족 문화의 불평등을 인지하고 있다는 점은 최근의 연구를 통해서도 드러난다.

한국여성정책연구원이 지난달 17일 발표한 '중국의 인구정책 변화와 한중 미혼여성의 결혼·출산 가치관 비교' 연구 결과에 따르면, 결혼하지 않는 이유에 대해 '결혼 제도가 남편 집안 중심이기 때문에'라는 응답한 비율이 18.3%로 나타났다. '마땅한 사람이 없어서'(37.3%)와 '아직 결혼하기는 이른 나이라서'(21.1%)에 이어 3번째로 높은 수치다.

|

| © News1 방은영 디자이너 |

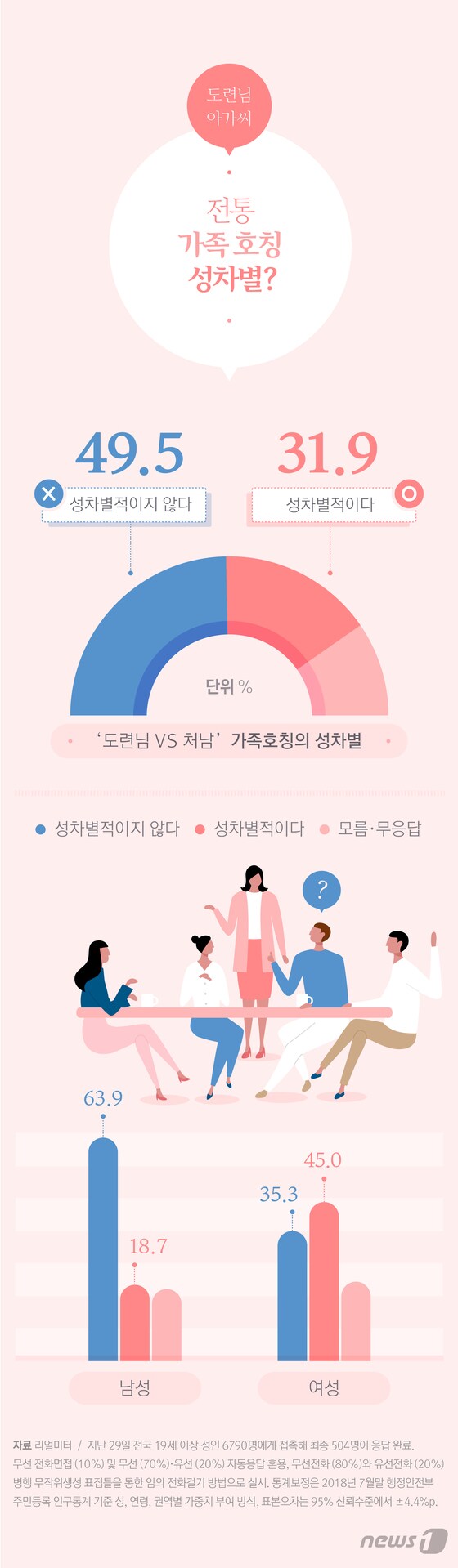

'남편 집안 중심의 결혼 제도'의 단면을 또렷하게 드러내는 것 중 하나가 바로 호칭이다. 남편 가족의 경우 아버님, 어머님, 도련님, 아가씨 등의 존칭을 사용하는 반면, 아내의 가족은 장인, 장모, 처남, 처제 등으로 부르는 것이 대표적이다.

전문가와 일반 시민의 문제제기가 이어지자 정부도 이를 받아들여 개선이 필요하다고 판단했다. 여성가족부는 다음달 22일까지 문제 인식 여부와 대안을 묻는 설문조사를 진행하는 것을 시작으로 공청회를 거쳐 가족 호칭 개선 권고안을 올 상반기 중 발표할 계획이다.

당사자들은 정부 방침을 대체로 반기는 모양새다. 김씨는 "왜 남편의 남동생을 '도련님'이라고 부르는데 내 남동생은 '처남'인지, 왜 남편의 여동생은 '아가씨'라고 부르고 내 동생은 '처제'라고 부르는지 화가 난다"고 말했다.

정씨 역시 "생각은 말을 따라가기 마련이기 때문에 무의식적으로 사용해 온 호칭부터 개선해 나가는 것은 고무적인 일이라고 생각한다"고 동의했다. 그러나 다른 한편으로는 "시가에서 며느리가 받는 대접과 처가에서 사위가 받는 대접이 과연 같아질 수 있냐는 의문은 든다"며 회의적인 입장도 함께 드러냈다.

전문가 역시 정부가 호칭의 성차별 문제를 공적 사안으로 받아들여 인식 전환에 나섰다는 것을 긍정적으로 평가했다. 다만 대표적인 가족 내 성차별 문화인 제례문화, 남성만이 가장의 지위를 가질 수 있도록 하는 성별임금격차를 해소하도록 하는 등 각종 정책적 노력을 병행할 것을 조언했다.

윤김지영 건국대 몸문화연구소 교수는 "(비대칭적 가족 호칭은) 여성이 아무리 공부를 많이 하고 커리어를 쌓아도 부계혈통 중심의 친족 문화에서는 하부 계통에 있다는 것을 재확인하는 것"이라며 "따라서 '○○씨'로 높여 부르는 것이 좀 더 평등한 문화라는 제안을 할 수 있다"고 지적했다.

또한 "제례문화라는 것은 (여성에게) '네가 있어야 할 곳은 부엌이다'라고 알려 주는 문화이다. 제례의식을 관장하는 이는 남자이고 여성은 노동을 하지만 중심에 서지 못한다"며 "지금의 제례 문화는 유구한 문화가 아니라 박정희 정권 당시 급조된 것이기에 충분히 변화가 가능한 만큼 정부가 나서서 간소화하도록 선도해야 한다"고 말했다.

아울러 "남녀 소득 격차가 37%에 이르는 이상 가족 내에서 여성의 위상이 낮고 남성은 가장이라는 권위적 의사 결정권을 갖는다"며 "임금격차 해소가 병행돼야만 가정 내 성차별 문제를 해소할 수 있을 것"이라고 짚었다.

maum@

![세븐틴은 4시간을 달립니다…상암벌까지 정복한 '공연의 신' [N리뷰]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/4/27/6620680/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)

![뉴진스 하니, 몽환·러블리 오가는 매력...깜찍 처피뱅 [N화보]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/4/26/6618937/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)

![이민정, 이탈리아서 뽐낸 우아한 분위기...미모에 각선미까지 [N화보]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/4/25/6616416/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)