[신용석레인저가떴다] 삐죽삐죽 솟구친 베틀바위…신선이 놀다간듯 무릉계곡

두타산 베틀바위~마천루~무릉계곡 7.4㎞…'산반물반' 트래킹 핫플

육중한 바위 병풍 마천루…청옥산 물과 만난 쌍폭포 "우린 곧 동해로"

- 신용석 기자

(서울=뉴스1) 신용석 기자 = 요즘 새로운 핫플레이스로 명성이 자자한 두타산과 무릉계곡을 간다. 두타(頭陀)는 인도의 고대언어(범어) ‘dhuta’를 한자로 옮긴 것으로, ‘머리를 때려, 번뇌를 털어버리는 불교의 수행’을 말한다. 웅장한 산세와 깊은 계곡이 ‘두타’하기에 알맞은 산이다. 무릉계곡은 중국에서 신선들이 노니는 이상향을 일컫던 ‘무릉도원(武陵桃源)’에서 따온 이름이다. 멋진 폭포와 너른 암반이 유명해 우리나라 제1호 국민관광지와 명승(名勝)으로 지정된 계곡이다.

삼척부사를 지낸 김효원은 1577년 “우리나라에서 가장 경치가 좋은 곳은 금강산이고, 다음은 두타산이다. 골짜기가 그윽하고 수석(水石)이 기이하다.‘고 했다. 그런 신비한 경관들이 험한 산에 숨어있다가, 근래에 베틀바위와 마천루라 부르는 절경이 개방되면서, 늘 새로운 코스에 목말라 하는 여행자들이 꼭 한번 가보아야 하는 명소로 부각되었다. 소위 “뜨고 있는 산”이다.

두타산(1353m)은 4km 떨어진 청옥산(1404m)과 함께 백두대간의 마루금을 이루어 영동과 영서를 가르며, 동해시와 삼척시의 경계를 긋는다. 두타산은 산세가 거칠고 청옥산은 부드러워 비교되지만, 물은 사이좋게 내려가, 두타산의 박달골과 청옥산의 바른골 물이 합쳐져 무릉계곡을 이루며 동해바다로 나아간다.

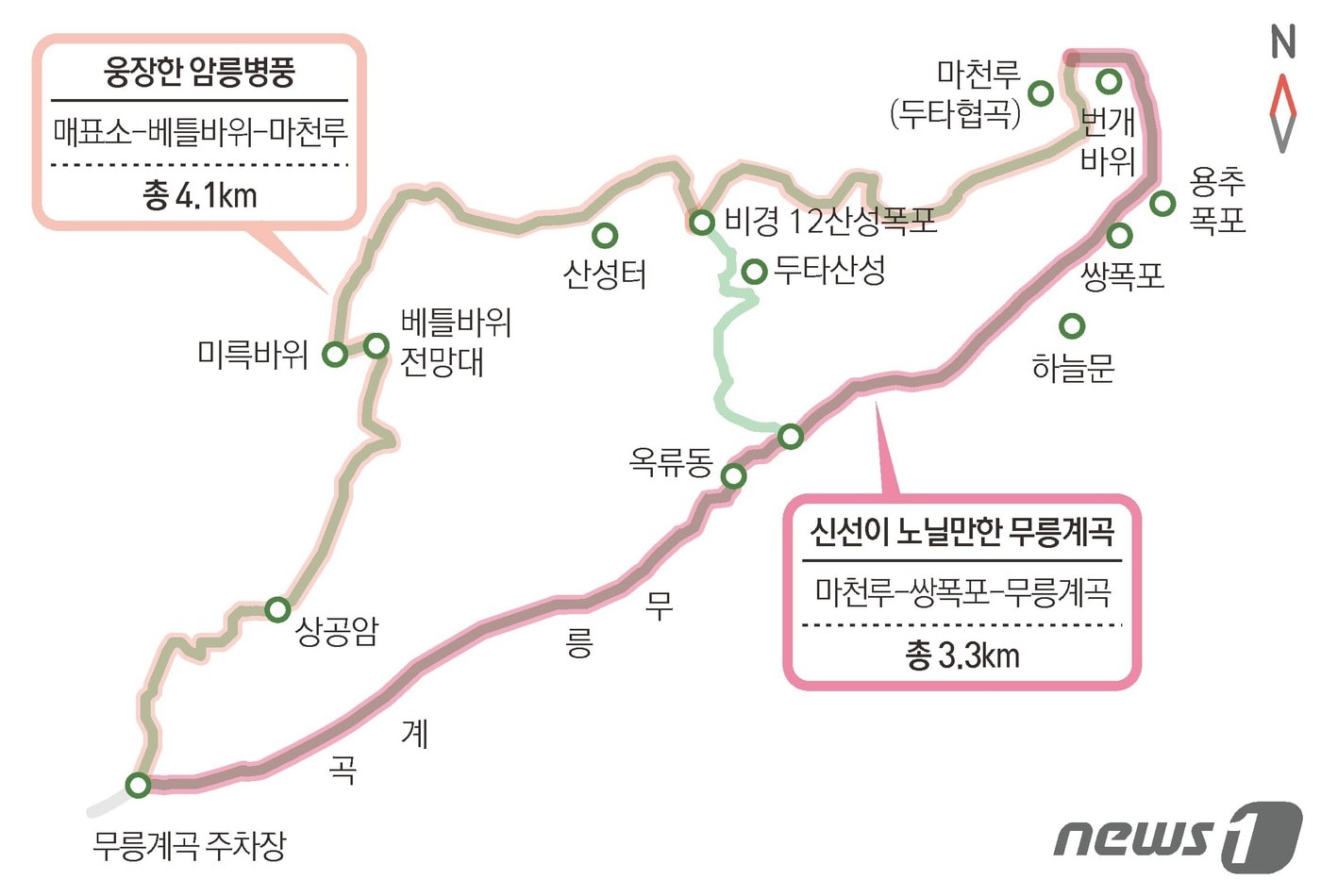

두타산과 청옥산의 정상, 그리고 무릉계곡을 두루 들리는 산행은 들머리에 따라 15~20km를 넘나드는 장거리라 상당한 체력과 시간을 필요로 한다. 또한, 두 산이 품은 절경들의 위치가 서로 떨어져 있어서 종주산행을 하면서 모든 명소를 다 들리기 어렵다. 그래서, 산 정상 대신에 핵심적인 명소를 다 둘러보는 순환코스를 간다. 산을 오르고 숲을 걷고 계곡도 타는 ‘산반물반(半山半水) 트래킹’이다.

◇ 매표소-베틀바위-마천루 4.1km “산속 깊이 숨겨진 신비하고 웅장한 암릉병풍”

주말 정오, 무릉계곡 주차장은 만차다. 해병대 복장을 입은 어르신들이 차량통제를 하니 운전자들이 고분고분하다. 음식점이 즐비한 상가를 지나, 매표소에 2000원을 내고, 베틀바위 1.5km로 쓰인 이정표를 따라 등산로를 오른다. 컴컴한 숲길이 시원하고, 소나무 장송들이 늠름하며, 이따금 나타나는 조망바위에서 산을 둘러본다. 벌써 이만큼 올라섰나? 높아진 고도에서, 건너편 산이 구름에 묻히며 폭포 세 개가 기다란 물줄기를 내리는 모습이 신비롭다.

1시간쯤 꾸준한 오르막 끝에, 마지막 깔딱계단 145단을 넘어서면, 해발 550m 지점에 베틀바위가 짱!하고 나타난다. 다른 곳에서 본 적이 없는, 창검같이 길쭉하고 뾰족한 바위들이 들쑥날쑥 하늘로 솟구치듯 병풍을 이루어 쫘악 펼쳐져 있다. 내게는 검끼리 배틀(battle)하는 형상인데, 전설은 베틀이다. 선녀가 내려와 베틀처럼 생긴 저곳에서 비단을 짜고 하늘로 올라갔다는 전설이다.

“죽인다! 헌데 베틀이 뭐야?” 어떤 청년의 물음에 답하는 일행이 없다. 이 시대에 베틀을 본 사람은 매우 드물고, 베틀을 알고 있는 기자도 저 뾰족뾰족한 바위들을 베틀같다고 말하긴 어렵다. 모두가 공감하는 쉬운 이름을 붙였으면 좋겠다. 저 풍경이 중국의 장가계와 같다는 글이 많은데, 저런 암릉이 서너 줄기 더 있었으면 하는 욕심이 든다.

베틀바위에서 가파른 오르막을 10분쯤 올라서면 길쭉한 바위가 우뚝하다. 생김새가 부처의 얼굴이라 해서 미륵바위라 부르는데, 내가 보기엔 장군의 늠름한 얼굴이다. 밑에 있는 베틀바위를 이 장군의 창검으로 삼아 그럴듯한 스토리텔링을 하면 좋겠다는 발상을 해본다.

미륵바위 주변은 최고의 전망대다. 두타산과 청옥산의 웅장한 산세가 압도적이고, 세 개의 기다란 폭포가 명주실이 내려오듯 미끈하다. 하늘과 맛닿은 푸르른 동해바다를 바라보니 가슴이 뻥 뚫린다. 다만, 미륵바위를 뺑 둘러 오고가는 발길에 꺾여지고 있는 야생 회양목들이 안쓰럽다. 100년 이상 비바람을 견뎠으나, 사람 발길에는 속수무책이다.

마천루 방향으로 100m를 오르면, 이후부터는 산허리를 도는 평탄한 길이다. 20분쯤 걸으면 산성 갈림길이 나오고, 직진해서 내리막 길을 15분쯤 내려서면 12폭포를 횡단하는 포인트가 나온다. 이 내리막길이 경사가 급하고 미끄러워 지그재그로 길을 냈지만, 성격 급한 사람들이 마구 직진하는 바람에 넓은 면적의 경사지가 다 짓밟히고 있어 안타깝다. 12굽이를 이루며 내려가는 12폭포 물줄기를 건너가는 지점에서 어떤 분들이 양치질을 하고 있다. 치약은 계곡에 사는 생물들을 아프게 할 화학물질이다.

짧은 오르막과 내리막에 이어, 거대한 암벽 옆으로 너덜길을 20분쯤 가면, 컴컴한 바위틈에서 떨어지는 석간수(石間水)다. 이어서 지붕이 멋진 거대한 바위모퉁이를 감고 돌아나가니, 건너편 산에서 떨어지는 폭포소리가 더욱 웅~웅~거려 작은 소리들을 삼킨다. 곧 마천루 전망대에 도착한다.

육중한 바위병풍들이 하늘 높이 걸려있어 마천루(摩天樓)라는 이름을 붙였다. 거대한 산이 기암괴석들을 품고, 협곡으로 기다란 폭포수가 내려오고, 사이사이에 팔 벌린 나무들이 꿈틀거리는 역동적인 경관이다. 마천루에서 내려가는 길은 절벽에 붙여 선반처럼 낸 잔도(棧道)다. 내려서며 스릴을 느끼고, 올려다보는 암릉이 하늘로 솟구치는 성(城)처럼 장관이다. 잔도 아래에 몇 그루의 소나무가 장군처럼 솟아나 아래 숲을 지휘하는 듯 기골이 장대하다.

◇ 마천루-쌍폭포-무릉계곡 3.3km “용이 솟구치듯 환상적인 폭포, 신선이 노닐만한 무릉계곡”

마천루를 내려서면 곧 무릉계곡이고, 웅~웅~하던 물 소리가 쿵!쿵!으로 커지며 쌍폭포가 등장한다. 눈 앞에 오직 두 개의 폭포만 존재하는 강렬한 풍경이다. 짧고 두껍고 강한 물폭탄이다. 두타산에서 내려온 왼쪽 폭포는 벼랑에 여러번 부딪치며 부서지고, 청옥산에서 내려온 오른쪽 폭포는 단번에 쏟아져, 각각 마지막 절경을 뽐내고 있다. 그리고 주저없이 한 몸으로 섞여, 동해바다를 향해 나아간다. 여정이 얼마 남지 않았다.

용추(龍湫)폭포는 쌍폭포에서 불과 100m 위쪽에 있다. 이정표에 ‘2분’이라고 쓰여 있다. 꼭 보고가라는 뜻이다. 그러나 쌍폭포를 본 사람들에게 ‘짧고 얌전한’ 용추폭포는 좀 심심한 모습이다. 그런데 왼쪽으로 암벽으로 올라가는 철계단이 있다. 그리 가라는 표지판은 없지만, 슬금슬금 170계단을 올라서니, 거기에 진짜 용추폭포가 있다.

기다란 3단 폭포에서, 맨위 폭포가 짧은 S자를 그리며 휘어져 쏟아지고, 그 힘이 깎아낸 반원 형태의 바위에서 다시 내리 쏟는 기다란 두 번째 폭포가 하얗게 부서지며 시퍼런 웅덩이에 쏟아진다. 과연 용이 몸을 굽이치며 승천했을 ‘용오름 폭포’다. 야생적이면서 예술적인 풍경이다.

무릉계곡을 내려선다. 굉장한 암릉과 폭포를 즐긴 사람들이 소소한 풍경은 그냥 지나치며 슉슉 내려간다. 그러나 군데군데 하얀 암반과 분재같은 소나무와 급류가 어우러진 계곡풍광을 그냥 지나치는 것은 너무 아깝다. 그렇게 바쁜 사람들도 걸음을 멈추는 곳이 있으니, 학이 머무를 정도로 경치가 뛰어난 학소대(鶴巢臺)다. 우뚝 선 높은 절벽과 경사진 암반 사이로 휘어져 쏟아지는 와폭(臥瀑/암반에 붙어서 내려가는 폭포)의 하얀 포말이 절경이다. 소풍객들이 떠날 줄을 모른다.

양탄자처럼 푹신한 황마매트길을 걸어 삼화사(三和寺)에 들린다. 신라 말에 창건된 고찰로, ‘삼국의 통합’을 의미하는 이름뜻이다. 전쟁 때마다 불타서 다시 짓기를 반복했고, 본래 상가 아래에 있었으나 채광구역에 포함되는 바람에 절을 이곳으로 이전했다고 한다. 그래서 천년 고찰의 흔적은 적다. “이래(여기로) 와서, (절을) 늘쾄어요.” 어떤 어르신의 말씀이다.

절을 내려가면 곧 무릉반석(武陵盤石)이다. 수 백명이 앉을 수 있는 평평한 암반의 한쪽에서 물놀이를 하는 아이들, 탁족을 즐기는 어른들, 햇빛에 달궈진 돌침대에 등어리를 지지는 사람들, 그저 멍 때리는 사람들…모두 신선이다. 여기는 정말 무릉도원인가 하노라. 기자도 오늘 다섯시간 가까이 걷고 있는 몸이 가볍고 상쾌하다. 계곡과 폭포에 음이온이 많아서 그렇다. 몸에 활력을 주고 신경을 안정시키는 물질이다.

암반의 아래쪽은 글씨 전시장이다. 한글세대는 알아보기 어려운 한문으로 수백 개의 이름이 바위에 새겨진 모습이 난장판이다. 조선시대 학자 남명은 “사람 이름은 역사에 기록되어 알려져야지, 돌에 새기는 것은 하찮은 사람들의 허영이다”라고 꾸짖었다.

이 낙서들을 다 지우더라도 하나의 글만 남긴다면 그것은 조선시대의 명필 양사언이 쓴, 날아갈듯한 초서체(草書體/흘려 쓴) 글씨다. ‘무릉선원 중대천석 두타동천 武陵仙源 中臺泉石 頭陀洞天‘… 신선이 노니는 곳, 절 앞에 물과 돌이 어우러지니, 번뇌를 일깨우는 절경이구나 !

이 아름다운 무릉계곡에 슬픈 역사가 있었으니, 임진왜란 때 백성들의 피가 연못이 되어 ‘피쏘(沼)’를 이루고, 한국전쟁 때에도 참혹한 죽음이 있었다. 이에 대해 시인 김지하는 ‘아랫쏘’라는 시에서 “가거라 가거라/ 새처럼 높이 뜨고/ 여우처럼 빠르게/ 가거라 얘야/ 이 피바다에서”라고 썼다. 전쟁에서 죽어가는 어미가 아들에게 기원했던 말이다.

무릉반석을 지나면 곧 매표소와 상가가 나와, 7.4km 5시간의 트래킹을 마친다. 입장할 때 낸 2000원이 전혀 아깝지 않은 유람이었다. 하루에 여러 산을 다녀온 곳처럼, 제각각 특징이 다른 명소를 여러 군데 들렸다. 음식으로 치면 하루에 한식, 양식, 중식을 골고루 즐긴 셈이다.

이 글을 준비하면서 두타산 자락에 붙은 쉰음산(688m)에 관심이 갔다. 정확하게 발음하기 어려운 ‘쉰음’은 암반에 쉬운 개의 움(웅덩이)이 패여 있다는 뜻이다. 암석의 풍화작용으로 패인 것이다. 오십 개의 돌우물이 있다 해서 오십정산(五十井山)으로 부르기도 한다. 기도하는 사람이 많이 찾는 곳이다.

두타산 자락의 동해와 삼척에는 명소가 많다. 무릉계곡 입구에 ‘무릉별유천지’라는 레포츠 테마파크가 있다. 동해안에 망상해수욕장과 맹방해수욕장 등 유명한 해변과 캠핑장이 즐비하고, 최고의 일출 명소로 꼽히는 추암이 있으며, 5억년의 신비를 지닌 환선동굴과 천곡동굴도 있다.

두타산을 속된 말로 골타산, ‘골 때리는 산’이라고 하는데, 이는 생각외로 멋진 경관과 명소가 많기 때문이다. 정말 그렇다.

stone1@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용금지.