[100세건강] 일상 망치는 '편두통', 완치 어렵지만 관리로 극복

국내 성인 6% 앓을 정도…일상 지장 있다면 예방 치료

편두통 발병 관여 알려진 'CGRP' 표적 치료로 예방 가능

- 강승지 기자

(서울=뉴스1) 강승지 기자 = 30대 여성 A씨는 머리가 깨질 듯한 두통과 함께 눈에 초점이 흐릿해지고 빛을 보면 눈이 부셔 눈을 뜰 수가 없다. 심지어 후각까지 민감해져 속이 자주 메스껍고 심할 때는 구토까지 하는 일이 다반사다.

두통이 심한 날 조퇴나 결근을 하게 돼 회사에도 눈치가 보이는 A씨. 진통제를 복용하고 마사지도 받아보지만, 나아질 기미가 안 보인다. 한의원부터 내과, 가정의학과 등 여러 병의원을 다니며 검사와 검진을 받은 끝에 최근 신경과에서 '편두통'을 진단받았다.

7일 의료계에 따르면 편두통은 전 세계적으로 약 10억 명, 국내에서는 성인의 6%가 앓고 있을 정도로 흔한 질환이다. 편두통을 한쪽 머리에만 발생하는 질환으로 오해하는데, 양쪽으로 오는 편두통도 흔하다.

심한 두통과 함께 빛 공포증, 소리 공포증, 냄새 공포증 등의 증상이 동반되는 게 특징이다. 원인은 아직 명확하게 밝혀지지 않았지만, 유전을 비롯해 스트레스, 수면시간, 생활습관 등 다양한 요소에 의해 복합적으로 작용하고 있어 세심한 주의가 필요하다.

편두통은 성별과 연령에 따라 유병률 차이를 보인다. 남성보다 여성에 3배 많이 발병한다. 특히 50세 미만 인구에서 장애를 유발하는 질환 1위다. 사회경제 활동이 가장 활발한 25~55세 환자 일상생활 등에 영향을 미치며 사회경제적으로도 큰 부담이 되고 있다.

'유럽 편두통 및 두통 환자연합회(EMHA)' 조사에 따르면 편두통 환자의 94.4%가 편두통으로 인해 정상적 업무 수행이 어렵다고 답했으며 편두통으로 고통받는 응답자의 79%가 업무, 경력에 부정적 영향을 받았다고 답했다.

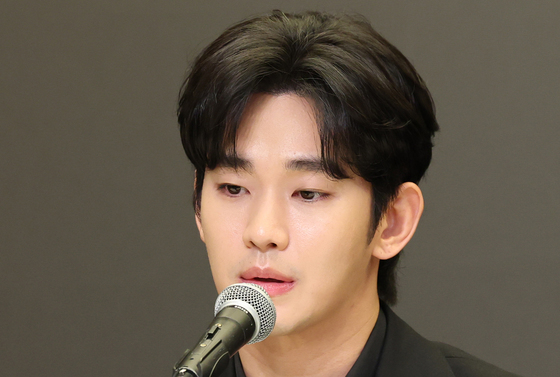

박정욱 가톨릭대학교 의정부성모병원 신경과 교수는 "보통 편두통이라고 하면 누구나 흔하게 경험하는 증상으로 대수롭지 않게 생각하는 경우가 많은데 편두통은 통증 자체뿐만 아니라 일상생활 수행에 영향을 미치는 심각한 질환"이라고 설명했다.

편두통에 완치는 없으나 관리할 수 있는 질환이다. 치료는 급성기 치료와 예방 치료로 나뉜다. 급성기 치료는 이미 시작된 통증의 빠른 완화를 목적으로 한다면 예방 치료는 사전에 두통의 강도, 빈도, 지속시간, 편두통으로 인한 장애를 감소하는 걸 목표로 한다.

흔히 두통이 왔을 때 주로 복용하는 진통제는 급성기 치료제의 한 종류인데 잦은 두통으로 인해 단순진통제 등을 한 달에 15일 이상 먹거나 복합진통제를 한 달에 10일 이상 복용한다면 '약물과용두통'으로 이어질 수 있어 예방 치료를 하는 게 좋다.

예방 치료로는 편두통의 발병 기전에서 뇌혈관을 확장하고 신경염증 등을 일으켜 편두통을 일으키는 데 주 작용을 한다고 알려진 '칼시토닌 유전자 관련 펩타이드(CGRP)'를 표적하는 CGRP 표적 치료제가 대표적이다.

CGRP 표적 치료제는 편두통 치료를 목적으로 개발된 치료제로 좋은 내약성(환자가 부작용을 견뎌내는 정도)을 보이고 급성기 약물 과용 환자군에서도 위약군에 비해 유의미한 효과를 보여 약물과용두통 치료법 중 하나로 소개되고 있다.

CGRP 표적 치료제는 1~3개월 단위로 투여해야 하는 주사제에 이어 최근에는 1일 1회 복용하는 경구용 제제 '아큅타'(성분명 아토제판트)도 출시돼 환자 선택의 폭이 더 넓어졌다.

이 가운데 경구용 CGRP 치료제는 주사제보다 치료효과가 빠르고 반감기는 짧다는 특징 덕분에 임신, 출산을 계획하는 가임기 여성을 비롯해 환자들의 생활습관에 따라 유연하게 치료계획을 세울 수 있다는 장점이 있다.

박정욱 교수는 "편두통은 환자들의 삶에 심각한 영향을 미치기 때문에 질환을 미리 예방하고 유발 요인을 피해야 한다"며 "평소 두통으로 인해 일상생활이 어려웠다면 가까운 신경과 등을 방문해 정확한 진단을 받고 치료를 하는 게 중요하다"고 당부했다.

이어 "최근에는 편두통 발병에 관여하는 걸로 알려진 CGRP를 표적으로 하는 치료제들이 개발되면서 환자가 선택할 수 있는 치료 옵션이 더욱 늘어난 상황"이라며 "환자의 증상 정도, 선호도, 생활습관 등에 따라 적절한 치료제를 선택해야 한다"고 조언했다.

ksj@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용금지.