|

| © News1 최수아 디자이너 |

'청약불패'로 불리는 서울에도 악성 미분양이 존재하고 있다. 심지어 10년째 미분양으로 주인을 찾지 못한 강남권 단지도 있는 것으로 조사됐다. 이들 단지는 빈집이 아닌 시행사 측이 임대로 활용하고 있어 시장 상황에 따라 매매를 전환될 것으로 보인다.

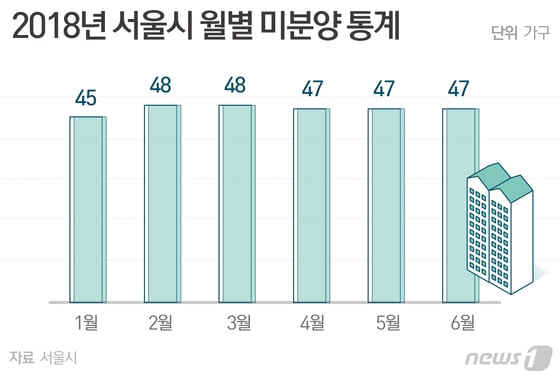

18일 서울시에 따르면 지난 6월 미분양은 총 47가구로 전달과 변동이 없는 것으로 나타났다. 서울시 미분양은 2017년 5월(119가구)이후 두자릿수로 집계되고 있다. 올 들어 △1월 45가구 △2월 48가구 △3월 48가구 △4월 47가구 △5월 47가구 △6월 47가구로 석 달째 같은 수준을 유지하고 있다.

10년 전에는 더 심각했다. 지난 2007년 서울시의 미분양은 454가구에서 2008년 2486가구로 급증했다. 미국 리먼사태로 직격탄을 맞은 부동산 시장은 한동안 침체의 늪에서 벗어나지 못했고 서울도 예외는 아니었다. 이는 2000년대 후반 당시의 전반적인 부동산 시장 분위기를 엿볼 수 있는 사례다.

소규모 건설사(시행사)는 현금 유동성에 차질이 생겨 자칫 부도로 이어질 수 있어 준공후 미분양을 가장 경계한다. 오랫동안 빈집으로 방치돼 있으면 단지 전체적인 이미지가 하락할 수 있다. 그렇다고 할인분양을 하자니 기존 집주인 민원도 상당해 부담스럽다. 최후의 수단은 전세로 일단 임차인을 모집한 후 추후 시장 상황에 따라 매매전환을 하는 고육책을 쓰게 된다. 미계약으로 남아 있는 곳은 악성으로 꼽히는 '준공후 미분양'이 대부분이다. 대표적으로 서울 종로구에 2009년부터 입주한 A단지(112가구)에는 전용면적 184㎡ 1가구가 미분양으로 남아 있다. 대형사 브랜드 상품이지만 평수가 넓은 대형 아파트여서 주인을 만나지 못하고 10년째 미분양 상태다. 지금은 전세임대로 활용되고 있다.

인근 공인중개업소 관계자는 "분양 당시는 자산가들이 강남과 한남동으로 이전하는 분위기가 대세였다"며 "분양시기와 상품성 공략에 실패한 전형적인 사례였다"고 전했다.

최근 집값 과열이 나타나고 있는 강남에도 악성 미분양은 존재했다. 서울 강남구 잠원동에 들어선 B단지는 전용면적 84㎡·22가구(2008년 입주)로 나홀로 아파트다. 지난달 기준 미분양은 16가구에 달한다. 분양 당시 시행사는 미분양 우려로 약 9000만원에 달하는 고급 외제차를 경품으로 내걸기도 했다. 분양가는 10억원선으로 현재 시세는 14억원 안팎이라는 게 현지 중개업소 설명이다.

지난해 구로구 항동지구에 분양한 단지도 미계약분이 일부 남아 있는 것으로 조사됐다. 현재 2개 단지에서 17가구가 주인을 찾지 못했다. 이 중 13가구가 전용면적 147㎡다. 대형상품이 주목을 받지 못하고 있다는 사실을 대변해 주고 있는 모양새다. 다만 입주까지 최소 1년 이상 남아 완판까진 문제 될 것이 없다는 게 대체적이다.

서울 분양시장은 정부 분양가 통제 아래 완판행진을 이어가고 있다. 수십대1에서 수백대 1에 달하는 경쟁률뿐 아니라 미계약분 선착순엔 수백명에 달하는 수요자들이 몰리고 있다. 가장 최근 서울에서 등장한 성북구 '꿈의숲 아이파크'는 1순위 청약 경쟁률 15대1을 기록했다. 현재 분위기를 비춰보면 추가 미분양 발생 가능성은 적은 셈이다. 업계 안팎에서도 당분간 서울 지역 미분양이 크게 증가할 가능성은 없다고 내다봤다.

한 대형건설사 관계자는 "입주 전까지 계약을 100% 마무리하면 주택사업은 성공한 것"이라며 "과거엔 단기 완판은 분양가를 저렴하게 책정했다는 내부 목소리가 나오기도 했다"고 설명했다.

passionkjy@

!['눈물의 여왕' 종방연, 한 번 더 연다…"포상휴가는 종영 후 논의 예정" [공식]](https://image.news1.kr/system/photos/2024/4/23/6611710/no_water.jpg/dims/resize/276/crop/276x184/thumbnail/138x92!/optimize)